【伏見区】令和5年度「1日クッキングスクール」を開催しました!【8/31開催】

物価高騰の影響の中、子どもの居場所が運営を継続していくにあたっては食材費を抑えることが課題の一つとして挙げられています。また、昨年度より、メニューに悩んでいるとのお声も活動者の皆様からいただいていました。

そのため伏見区社協では、コストを節約しつつも子どもたちが喜ぶようなレシピの参考にしていただくことを目的とし、伏見区内で子ども食堂を運営されている団体を対象として、「1日クッキングスクール」(会場:ラ・キャリエール クッキングスクール)を開催しました。昨年度も大好評をいただいた本企画、今年度は6団体12名の方々にご参加いただきました。

コスト節約も目指し、「コスパよし!子どもが喜ぶメニュー♪」というテーマでリクエストし、「肉たっぷりキンパ風巻きずし」「手作りチキンナゲット」「クレープシュゼット」の三品のレシピを教えていただきました。

今回もまずはプロの先生にデモンストレーションをしていただき、調理の手順やコツを学びます。材料は比較的安価に手に入るもので代用されていたうえに、より費用を抑えるポイントについても教えてくださいました。

その後はいよいよ調理にうつります。2団体が1グループとなり、デモンストレーションの内容とレシピをもとに調理をおこないます。職員も一緒に参加させていただいたのですが、さすが皆様手際がよく、てきぱきと調理がすすんでいきます。

そしてできた料理、とってもおいしそう!

調理を通じて皆様自然と緊張がほぐれ、食事中も会話が弾みます。なんと連絡先を交換された方も。

笑顔溢れる時間でした。

また、アンケートでは以下のようなご意見をいただきました。

・同じように志を持たれた方と情報共有ができ、とても有意義な時間を過ごせました。

・講習と実習両方できたのも分かりやすかったです。

・メニューもバリエーションに富んでいてよかった。

・家でも作ってみたいと思うようなメニューで、思っている割には簡単に作れました。とても美味しかった。

・子ども食堂の時に1つずつでも出来たらいいなと思っています。

今回のメニューもぜひ、子ども食堂で活用していただけたらと思います。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

【右京区】活動を“ステキ”に魅せるために~右京区高齢者・子どもの居場所運営に関する情報交換会~を実施しました!【7/6開催】

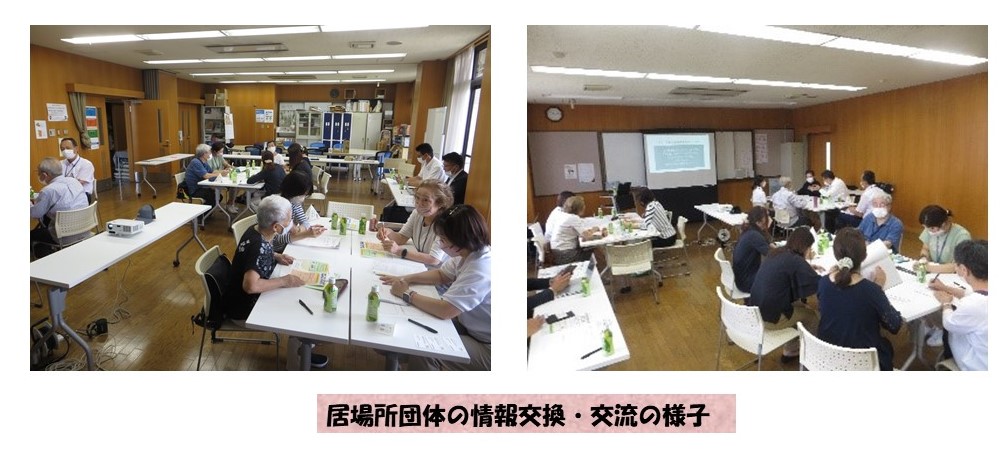

本情報交換会は、右京区内で活動する高齢者や子どもの「居場所」活動団体が参加し、各団体の運営状況に応じた活動情報を魅力的に発信するための手法を学ぶとともに、団体同士が分野分け隔てなく交流・情報交換を行う機会とすることで、それぞれの活動を発展につながることを目的として開催いたしました。(地域支え合い活動創出事業との共催)

〈広報研修〉「ワクワクを共有しよう♪魅力を伝える発信」

講師:NPO法人 子育ては親育て・みのりのもり劇場 事務局長 森 淑子氏

NPO法人 子育ては親育て・みのりのもり劇場 の事業の1つに、フリーペーパー「右京じかん」の発行があり、ひとに焦点を当てて右京区の魅力的な場所や団体等の情報を発信されています。講師の森さんには長年の取材のご経験を踏まえ、見本となるチラシや写真を用いながら「ワクワクを共有しよう♪魅力を伝える発信」の講義をいただきました。

講義内容では、人物写真撮影の際に気をつけるべきことやSNS運用のポイントなど盛りだくさんの内容で、特に広報チラシの作成ポイントでは、「何を伝えたいか重要度に応じた情報配置が大切」や「使用する色やフォントの統一を意識すること」など、活動団体の皆さんが頭を悩ませることが多い点について詳しくお話しいただきました。

最後に、「広報は対象者とのコミュニケーションだと思って、伝えたい対象を思い浮かべ、自分たち(団体)に合った方法で実施して欲しい」と締めていただきました。

参加された皆さんからは、

・写真の撮り方などのコツも分かりやすかった。

・広報の仕方など今後の参考になった。

・パワーポイントを使われていたのが理解しやすかった。

などの感想が聞かれるなど、今後の活動につながる学びの時間になったようでした。

〈情報交換・交流〉

情報交換・交流の時間では、ご自身の団体の広報について感じたこと・大事にしていること・現在の活動状況等を中心にお話しいただきました。

「他の学区や団体の活動内容を普段知ることがなかったので、良かった。良い点など取り入れたい」、「近くで活動されている団体の方とお話することができ、どんな活動をどんな想いでされているのかを知ることができた」等の話があり、グループ内で各々の団体のチラシを見せ合う等、活発な意見交換が行われていました。

アンケートからは、「それぞれの団体の活動紹介をしてほしい」「実際に活動の様子を見学できる研修会を企画していただき、利用されている方のお話をお聞きしたい」「パソコン関係の知識やLINEでの活動、呼びかけ等簡単な交流を学びたい」等のご意見・ご要望をいただくことができました。このようなご意見をもとに、右京区社協では引き続き活動団体の皆さまの活動に役立つ情報交換会等の企画を進めて参ります。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

【中京区】すまいる食堂を取材しました!

「ただいま!」

「お腹空いた!」

子ども食堂が始まる時間になると、子どもたちの元気な声がたくさん聞こえてきました。

すまいる食堂は、毎週第2金曜日に開催、地域の子どもたちにとって「小学校が違う友達もここに来れば会える」という居場所です。また、子育て世代のお母さん・お父さんたちにとっても、お互いの子育ての悩みなどを自然と相談できる居場所にもなっています。

代表の坂本さんに活動に至ったきっかけや活動で大切にしていることなどをお聞きしました。

すまいる食堂はこんな場所

小学校が違っても、楽しい場所、来たらみんなで遊べる場所、絆が深まる、つながる…そんな場所になったらいいなという思いで活動している。また、子どもたちだけでなく、一緒に来るお母さんたちも子育ての悩みなどを話し合える場でありたい。

活動の原動力は子どもたちが喜んでくれること

子ども食堂の活動を始める前は子ども会を月1回やっていた。そこからママ友たちとのつながりで何かできないかなという思いがあり子ども食堂へ移行したことがきっかけ。子どもたちに喜んでもらうことが、私の活動の原動力になっている。

活動で大切にしていること

子どもたちにも楽しかったと思ってもらえることを心がけている。ひとつのお家だけではできない色々な体験をしてもらいたいと思い、ビンゴ大会、くじ引き、スイカ割りといったイベントを企画している。

子育て中のお母さんたちとも自然な形でお互いが相談し合える関係で、逆に私も子育て相談をしたりして元気をもらっている。みなさんに楽しみにしてもらっているこの居場所を続けることを大切にしたい。![]() 参加している子どもたちからも次々と「楽しい」という声を聞くことができるなど、坂本さんが大切にされている想いが、参加している子どもたちにもしっかりと伝わっているのが印象的でした。

参加している子どもたちからも次々と「楽しい」という声を聞くことができるなど、坂本さんが大切にされている想いが、参加している子どもたちにもしっかりと伝わっているのが印象的でした。

別の日には、”京都府「水生生物で川の水質を調べよう」”を、夏休みの宿題にみんなで取り組む機会として実施。

子どもたちみんなで近所の川に集まって、生き物採集も実施。普段の子ども食堂ではできない体験に子どもたちも大はしゃぎで、川の生き物たちを捕まえていました。一緒に来ていたお母さんたちも混ざって、「カニがたくさんいた!」「この生き物はなんて名前?」と、みんながアットホームな雰囲気の中で楽しんでいました。

「子どもたちに楽しんでもらいたい」「普段できないような体験をさせてあげたい」を大切に、「食べる」「学ぶ」「遊ぶ」活動に取り組まれている、すまいる食堂さんでした。

坂本さんのインタビュー、参加している子どもたちの様子は動画でもご覧いただけます。ぜひご覧ください!

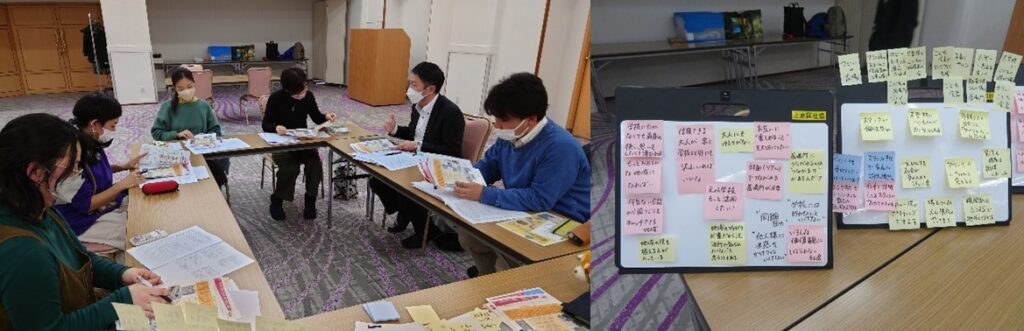

【中京区】子どもの居場所の交流会を開催しました!【7/21開催】

近年、中京区内で子どもの第三の居場所が増えています。区内の特徴として、子ども食堂 のほかに不登校の子どもの居場所、学習支援の場などが多く、形態が様々であること、活動者もママ友同士のつながり、元保育士、児童館、NPO法人など多岐にわたっていることが挙げられます。そこで多様な活動をお互いに知ることや、各団体の思いの共有を行い気づきの 引き出しを増やすこと・団体間のネットワークの強化を目的に標記交流会を開催しました。

近年、中京区内で子どもの第三の居場所が増えています。区内の特徴として、子ども食堂 のほかに不登校の子どもの居場所、学習支援の場などが多く、形態が様々であること、活動者もママ友同士のつながり、元保育士、児童館、NPO法人など多岐にわたっていることが挙げられます。そこで多様な活動をお互いに知ることや、各団体の思いの共有を行い気づきの 引き出しを増やすこと・団体間のネットワークの強化を目的に標記交流会を開催しました。

当日は居場所団体14団体20名の他に、居場所開設予定者や学校関係者、行政関係者、地域団体など総勢40名にご参加いただきました。

☁活動紹介☁

活動紹介では、まず初めに朱八学区で子ども食堂をおこなう「すまいる食堂」さんと、学校に行きづらさを抱える子どもと親御さんの居場所を開設している「いばしょかふぇ」さん より活動の思いを共有していただきました。すまいる食堂さんの坂本さんからは「子どもた ちが楽しんで過ごしてくれることが一番」、いばしょかふぇさんの宅間さんからは「『なにしてもいい・なにもしなくていい』ということを居場所のコンセプトにしている」等、大事にしていることをお話いただきました。

その後、出席していただいた活動団体から取組の一言PRをいただき、多種多様な活動者の思いを共有することができました。

☁情報交換☁

「参加者とつながるきっかけ」「どんな参加者(子ども)がいる?」「関わりの中で大切にしていること」というテーマで5つのグループに分かれて情報交換しました。活動者らは「子どもも大人も主体的に活動を決める場にしている」や「子どものやりたいことに寄り添う」、 「(居場所は)保護者の思いを受けとめる存在となる」等の意見があり、それぞれに気づきや 学びのある充実した時間となりました。 ☁交流の時間☁

☁交流の時間☁

最後は、ざっくばらんにお互いに名刺交換など交流の時間を設定。

この交流の時間をきっかけに食材の協力(おすそ分け)につながった団体や、「今度(活動 を)見に行ってもいいですか?」という声も出ており、新たなつながりが生まれました。  その他、「いろんな人がいていい」「いろんな居場所があっていい」というキーワード等が でており、居場所団体がより活発につながっていくきっかけとなる場になりました。

その他、「いろんな人がいていい」「いろんな居場所があっていい」というキーワード等が でており、居場所団体がより活発につながっていくきっかけとなる場になりました。

参加者の皆様からは、「交流することでほかの団体の熱心な活動を知りいい刺激になった」 という声や「イベントを企画したい」「見学ツアーをしたい」というような次につながる声も ありました。このような声も活かしながら、中京区社協では、今後も団体間のネットワークづ くりに向けた取組を続けます。

【下京区】居場所運営に関する情報交換会「いい空気で、いいつどい~効果的な換気方法について~」を開催しました!【6/16開催】

下京区社協は、居場所運営に関する情報交換会を開催しました!〈支え合い居場所情報交換会と共催〉

本情報交換会は①「新型コロナウイルスが5類に移行する中で、活動実施に向け、安心安全に活動するための情報提供」②「子どもや高齢者の居場所運営者が世代や分野を越えて情報交換、交流することによる、新たなつながりづくりや活動の発展」を目的に行い、11名の方にご参加いただきました。

〈内容〉

○講義「いい空気で、いいつどい~効果的な換気方法について~」

講師:ダイキンHVACソリューション近畿株式会社 澤田 修弥 氏

○情報交換・交流(コロナ禍で新たに工夫したこと、他団体に聞いてみたいこと等)

○情報提供

〈換気の重要性を再確認〉

講義では換気の目的や種類、効果的な換気方法についてお話いただき、「換気の工夫を知ることができた」「部屋の空気の流れの重要性を認識できた」「今後の活動に生かせそうな内容だった」等参加者の方からのコメントがありました。

〈居場所団体間で積極的な意見交換〉

担い手、活動資金、活動拠点、地域とのつながりや今後の予定等、各居場所団体の現状について様々な意見交換が行われていました。担い手について「担い手不足だったが、ボランティア募集をしたところ学生ボランティアとつながることができた」との話があった他、活動資金や保険に関する困りごとについては「助成金やボランティア保険が活用できるのではないか」等、参加者間でアドバイスをする様子も見られました。

情報交換会終了後も、参加者同士でしばらく意見交換をされる様子が見られ、アンケートでは「交流はとても大切。学びの場になっている」等コメントをいただきました。今後も下京区社協では、下京区の居場所等新たなつながりづくりや活動の推進に努めて参りたいと思います。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

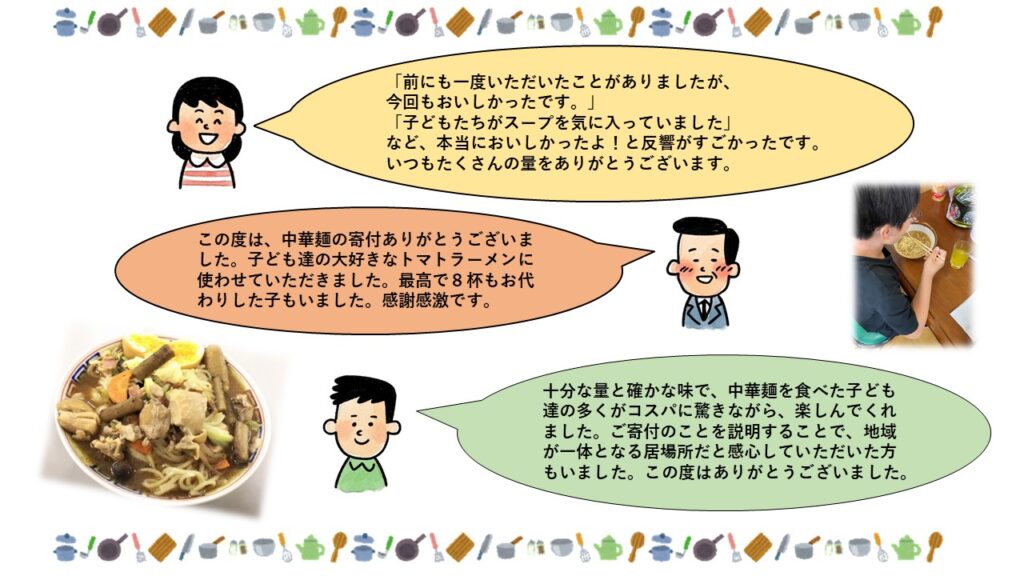

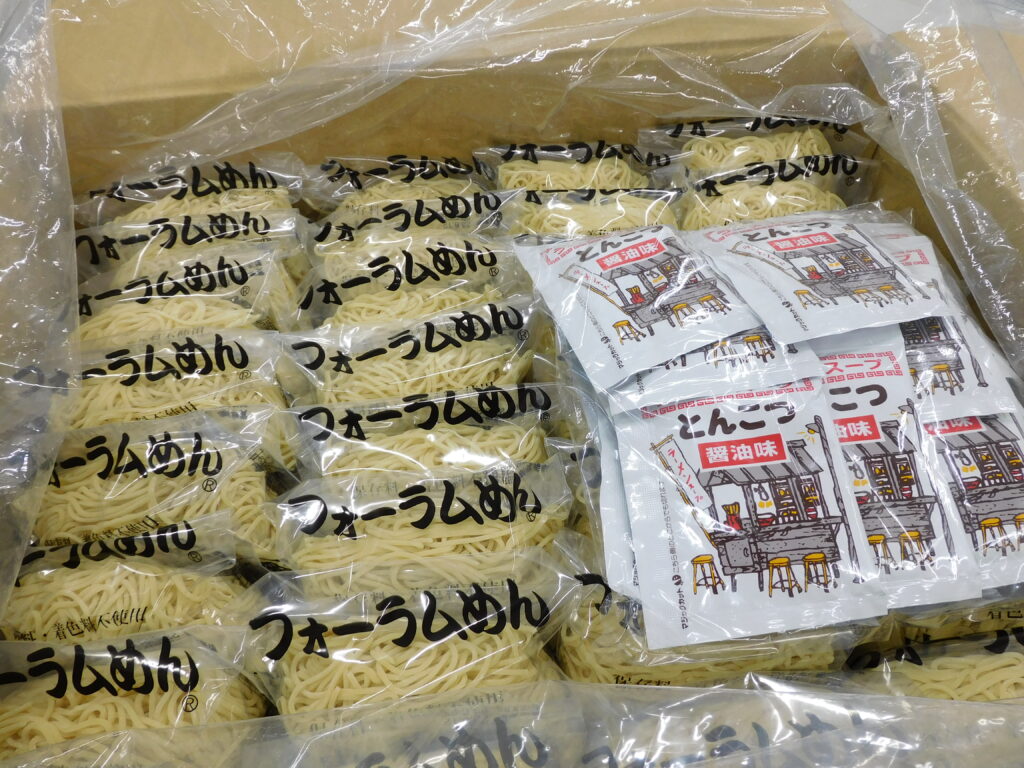

株式会社フォーラムエンジニアリング様から中華麺のご支援をいただきました

株式会社フォーラムエンジニアリング 様より、市内子どもの居場所づくり団体へ中華麺をご寄付いただきました。

同社では製麺センターを組織され、障害のある方と一緒になって中華麺を製造されています。昨年度からこの中華麺をご寄付いただいており、今年度も継続してご支援いただけることとなりました。

“小麦粉本来の自然風味を活かした麺「フォーラムめん」“は多くの子ども居場所づくり団体さんに喜んでいただいています。今回も、初めてご利用される団体さんや、すっかりリピーターになった団体さんなど、皆さんからご好評をいただくことができました。

【南区】空き家バンク京都 子ども食堂を取材しました!

「空き家バンク京都 子ども食堂」さんは、空き家バンク京都の皆さんを中心に運営されている子ども食堂です。

これまで、月1回のお弁当配布だけでなく、時期に合わせたイベントとして、クリスマス会や餅つき、夏には夏祭りなど、参加者の皆さんに喜んでもらえるイベントを企画されています。

取材日当日はあいにくの雨模様でしたが、この日はバレンタイン企画としてお菓子すくいが用意された他、コーヒー豆の焙煎の講師の方をお呼びして、焙煎したてのコーヒーを試飲したり、「『おかあさんといっしょ』4代目身体表現のおねえさん」のいとうまゆさんがゲストとして参加されたり、楽しい雰囲気があふれていました。 SNSを使った情報収集や発信に力を入れることで、多くの支援物資を得る流れを作られています。また本業である空き家物件の内見等を通して得た様々な人とのつながりを大事にしておられました。

SNSを使った情報収集や発信に力を入れることで、多くの支援物資を得る流れを作られています。また本業である空き家物件の内見等を通して得た様々な人とのつながりを大事にしておられました。

そんな「空き家バンク京都子ども食堂」は、地域の方だけでなく、山科区や伏見区などの他区からも多くの人が参加されています。

運営されている鈴木さん、井上さん、平木さんに活動に込める想いについてお話をうかがいました。

★誰でもどうぞ

誰でも来ていただけるような子ども食堂をイメージしている。誰でも訪れやすい雰囲気、場所を作ることで、その中に一人二人でもひとり親家庭や貧困を抱える家庭などに届いていればいいと思って活動している。

★大切にしていること

まず自分たちが楽しむこと。自分たちが楽しまないと子どもたちに伝わってしまう。楽しんでこそ子どもたちにもワクワクが伝わると思う。

★空き家バンク京都子ども食堂の役割

私たちが活動の周知告知を強くしていき、どういった形で運営しているのかを世間に知ってもらうことで、他の子ども食堂にプラスに働くようにしたい。企業・個人・団体に子ども食堂への関心を持っていただくこと、子ども食堂も知っていただくことで、子ども食堂全体が協賛を受ける流れを作ることが私たちの役割だと考えている。

私たちは、たくさんのご支援をいただくことで活動ができているが、他の子ども食堂ではそのような手段がないところもたくさんある。皆がチームという考えで、私たちにできることがあれば協力したい。

自分たちの活動が、子ども食堂全体が充実に発展させていきたいという思いを語ってくださいました。今後は、子ども食堂を知っていただくことをコンセプトとした誰もが入りやすい形のカフェも運営していきたいとのことです。

これからの空き家バンク京都子ども食堂さんの活動が楽しみになりました!

今回のインタビューの様子は動画に収めておりますので、そちらもぜひご覧ください。

【右京区】おいでやす食堂を取材しました!

現在、多様な担い手により活動が広がっている子ども食堂…

今回は、京都市西院老人デイサービスセンターを拠点とする「おいでやす食堂」を取材しました!

「おいでやす食堂」は、施設の職員さんが地域の人たちと一緒に立ち上げた、「みんなの居場所制作委員会」が母体となる子ども食堂です。

以前は子ども達が施設を訪れ、食事をしながらデイサービスの利用者さんとの交流もあるなど賑わっていましたが、コロナ禍により一時休止を余儀なくされました。

しかし、活動者のみなさんの「コロナ前に来ていた人とのつながりを切ってはいけない」という思いから、現在はテイクアウト方式で活動を継続されています。

活動者のお一人であり、施設職員の田端さんにお話をお聞きしました。

●つながりについて

田端さん「つながりを絶やさないためにテイクアウト方式に切り替えて3年経ちましたが、徐々に以前のつながりが戻ってきていると感じています」

「コロナ前から参加していた人のつながりによって、参加する人がまた戻ってきたのが嬉しいですね」

●多世代の交流拠点として

ここの特徴はデイサービスの利用者さんも準備作業に参加されていることです。

現在、テイクアウト方式で提供しておられるカレーライスの仕込み作業はなんと利用者さんが行っているとのことでした。皆さん、楽しくおしゃべりしながら慣れた手つきで野菜の仕込み作業をされておられました。

このように利用者さんも子ども食堂の参加者のひとりとなっています。

田端さん「子ども食堂としてはいますが、実際は子どもだけでなく、多世代が交流する場所、地域の色んな方の居場所になったらいいなという気持ちで活動しています」

少しずつコロナ前の日常が戻りつつある現在、いずれはいろんな世代の人が交流しながら食事を取る以前の形式に戻していきたいとのことです。

お互いが助けあったり、遊んだりする以前の光景が見られる日がまた見られるかもしれませんね。

利用者さんによる準備作業が始まった経緯や、その思いについてお話しいただいた内容を動画でまとめましたので、こちらもぜひご覧ください。

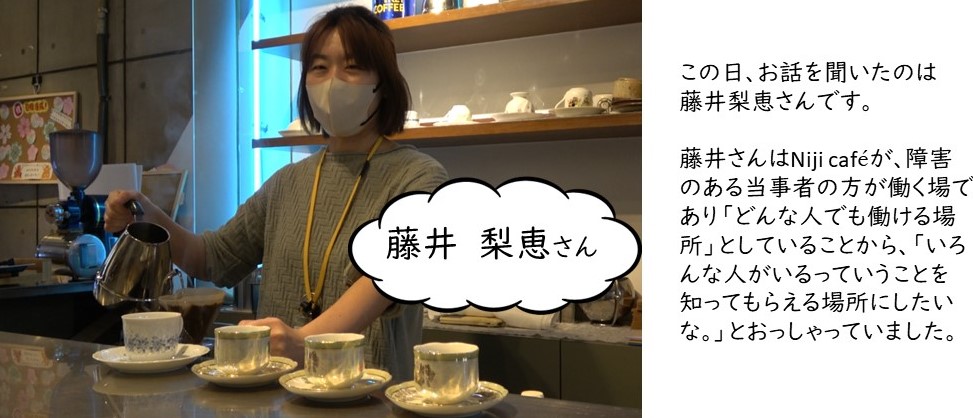

【下京区】Niji caféを取材しました!

Niji caféは毎週金曜日16時半から18時で行われている誰でも利用できる子ども食堂です。

Niji caféは毎週金曜日16時半から18時で行われている誰でも利用できる子ども食堂です。子ども食堂への思い、地域への思いを語っていただきました。

この日のメニューはシチューとサラダとパンでした!🍞🥗

お家ではあまり食べない子も「おかわり」をしてくれる姿や、毎週金曜日を楽しみにしてくれている家族の姿が見られる地域の居場所となっています。

Niji caféについてそれぞれの関わる人がどう話されているのかを藤井さんにお聞きしました。

Niji caféについてそれぞれの関わる人がどう話されているのかを藤井さんにお聞きしました。 🌸自然な交流が大事🌸

🌸自然な交流が大事🌸

色んな人が交流する中で「自然に助けが必要やなっていうときは手助けするし、ほっといてもなんもないなっていうときは特に何もしない」というように、自然な形で出会いが生まれる場を大事にされています。

🌸理想はお互いさまの関係🌸

「地域の人が、子ども食堂やっているんやったらこれ食べてとか、お互いさまの関係が理想。ご近所づきあいが出来たらいいな。」と、地域の人の交流の場にしていきたいという思いをお持ちでした。

🌸最後にNiji café 藤井さんからのメッセージ🌸

「色々な方に子ども食堂全体を知ってもらいたい。そのうえで、子ども食堂に来ること自体がネガティブなイメージにならないような雰囲気をみんなで作っていきたい」

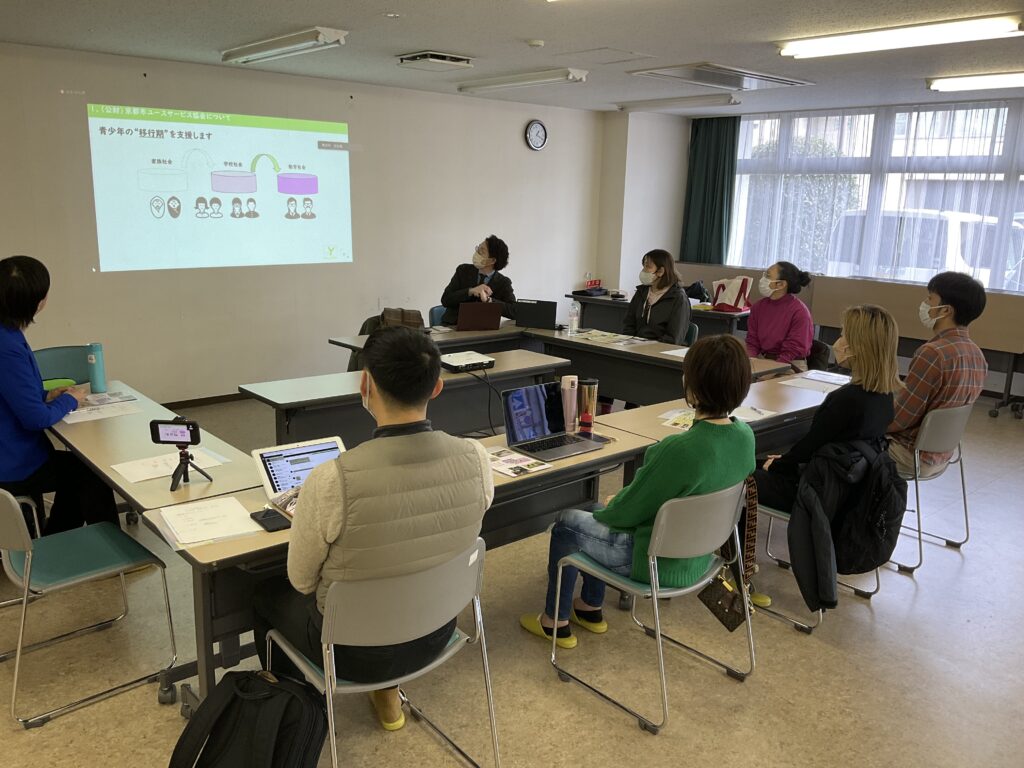

【南区】令和4年度 第2回子どもの居場所づくりネットワーク情報交換会を開催しました!【3/13開催】

子どもの食と体験を支える仕組みの充実を目的に、南区内で子ども食堂を実施されている運営者の方にご参加いただきました。

1.事例発表「地域通貨『べる』について(京都市山科青少年活動センター 清水氏

「べる」(http://ys-kyoto.org/yamashina/beru-top/)とは、青少年の「まなべる」「たべる」「あそべる」体験を促進するため、京都市山科青少年活動センターが発行する地域通貨です。この取組みを通じ、協力する地域の商店と青少年とがつながり、その成長を地域が支える仕組みの創出がねらいとされています。

南区でも同様の目的を持って活動を開始した、「子どもチケット『スマイル』」を普及していくための学びとして、「べる」の先行事例を紹介していただきました。

参加者からは、

・「べる」の取組みは年間どれぐらいの寄付で運営されていますか。

・中高生が地域通貨を使いたいと思っているのはどのようなお店ですか。

・学校に広報への協力をお願いすることはありますか。

など、活発な質問が出されました。

2.「子どもチケット『スマイル』」の取組みについての意見交換

次に、参加者同士で「スマイル」の取組みについての現状と今後への課題について意見交換をしました。

・地域の商店に「スマイル」の協力店になってもらえるようお願いした。快く引き受けてくれるお店もあれば、断られるお店もあった。分かりやすく説明できる資料が必要だと感じた。

・子どもたちにも配布を行った。今回は参加した子どもたちにどんどん配布したが、どのような基準で配布すればいいか、基準が必要だと思った。

など、「スマイル」のルールづくりと協力店拡大への課題についての意見が示されました。

最後に現在の活動状況など自由な意見交換を行いました。

参加者からは、企業や農家からの食材提供などの情報があっても、「引き取りにいくための交通費の負担」といった悩みもあがり、「個別ではなく、団体間で調整することで、それぞれの負担が小さくできないか」といった食材を効率的にシェアできる方法についても議論が交わされました。

今回初めて南区の子ども食堂ネットワークとして事例発表を聞く機会となり、同じ話題に関心を寄せることで、ネットワークとしての一体感を感じることができました。

南区社協ではこの協力関係を活かし、情報交換会で出された悩みの解決やアイディアの実現にむけて取り組んでいきたいと考えています。

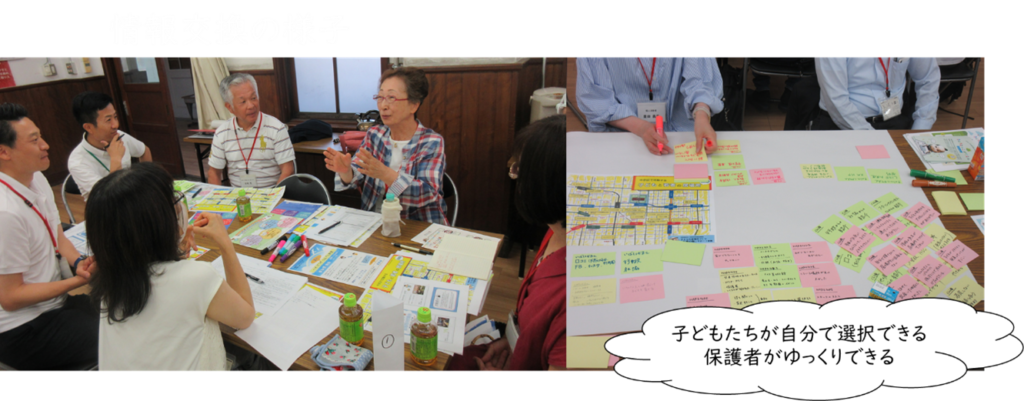

【西京区】西京区内の子どもの居場所情報交換会を実施しました!【3/7開催】

西京区で子ども食堂や学習支援などを実施されている12の団体と、地域の子育て支援拠点である児童館の方にお声がけし、総勢49名の方にご参加いただきました!

全体進行は、「洛西こども食堂」の東さんにお願いし、

終始柔らかい雰囲気で、また実践者としての視点も踏まえて進行をしてくださいました。

新型コロナウイルスの影響で、様々な地域活動が休止を余儀なくされたり、制限されるなか、

西京区内の子どもの居場所は増えています。

「地域のなかに、子どもたちが楽しめる場所をつくりたい」

「学校や家庭以外の場で、見守られているんだ、と子どもに感じてほしい」

それぞれの活動は、運営するスタッフのみなさんのそんな思いから始まっています。

今回は、この1年で新たに活動を始められた「竹の子学習ひろば」と「福西子ども食堂」の2団体より、活動報告を行っていただき、それぞれの団体同士で、普段の悩みや思いを共有しながら、「地域での子ども支援」という観点から、児童館の方も交えて、グループごとに情報交換を行いました。

〈活動報告〉

〈グループごとの情報交換〉

参加いただいたみなさんからは、

・団体、区役所、児童館職員が一同に会したので、子どもへの支援全体の中で居場所活動を捉えることができた。

・自分たちの活動を言語化し、発信するいい機会になった。多くの方の活動の話を聞いて励みになった。

・つながりや居場所の提供というところで支援する側のモチベーションは一緒だということがわかった。小学生だけでなく幅広く地域に根差した支援をしていきたい。

といったお声をいただきました。

次年度以降も、また運営団体のみなさんと相談しながら、西京区の子どもの支援を考える場づくりをしていきたいと思います。

【下京区】「タテヨコナナメ マチノコト わーくしょっぷ(子どもの居場所情報交換会 同時開催)」を開催しました!【3/3開催】

下京区社協は、「タテヨコナナメ マチノコト わーくしょっぷ」を開催しました!

本ワークショップは地域福祉の活動に関係する人々、担い手、参加者を問わず、コロナ後の地域福祉活動の再出発を目的に行い、子どもの居場所の他、様々な立場から26名の方にご参加いただきました。

〈内容〉

○手作りわーくしょっぷ~アロマスプレーづくり~

講師:オープンカフェボランティアの皆様

○活動紹介…オープンカフェ、下京男塾

○マチノコトわーくしょっぷ…テーマ「誰もが参加できる居場所」

講師:大谷大学 志藤教授

当日は区内で活動するボランティアの方からアイスブレイク、活動紹介の後、大谷大学の志藤教授より「誰もが参加できる居場所」をテーマにグループワークを実施しました。

〈参加者同士で新たなつながりが…!〉

グループワークでは「子どもの居場所に囲碁将棋を教えに行けるよ」「居場所のスペースが狭くてもお手伝いできることがあるよ」等、今後の新たな活動に結びつきそうなつながりが生まれていました。

〈中学生の言葉に耳を傾ける場面も!〉

当日は中学生も参加してくれ「インスタ映えできるオシャレな居場所がいいな」「静かすぎるより、音楽が流れているような開かれた居場所がいいな」と新たな視点から話があり、他の参加者も熱心に耳を傾けていました。

〈居場所はそこにいる皆で手作りする〉

志藤教授からは「まちづくりにも期限があり、どんどん新しいことをしていかないとダメになってしまう」「居場所はしてあげる、してもらうではない、そこにいる皆で手作りすることが大切」との話がありました。

ワークショップ終了後も、参加者の方同士でお互いに情報交換される姿が印象的でした。下京区社協では今後も地域福祉活動に関わる方々の横のつながりづくりや、「やりたい!」を応援いたします。

【市域】《報告》子どもの居場所づくり学習会を開催しました!【2/14開催】

子どもの居場所づくり学習会-子どもの権利を学ぼう-

2月14日、ひと・まち交流館京都で、子どもの権利について講座とワークショップで学ぶ学習会を開催し、子ども食堂など子どもの居場所に関わる方25人が参加しました。

『子どもの権利を学ぼう!~子どものことを大切にする居場所づくり~』

講師:長瀬正子さん(佛教大学社会福祉学部 准教授) 1.コロナ下で浮かび上がったこと

1.コロナ下で浮かび上がったこと

コロナ下は、今まであった様々な問題が色濃く表面化された時期であるとし、コロナ下の子ども・若者の思いが共有されていない現状があったことが指摘されました。

また、暴力など厳しい状況に置かれている子どもたちは、厳しい状況が「普通の日常」であり、「自分が悪い」と感じていることがあるとしました。

2.「あなたはいまどんなきもち?」

気持ちは「今・ここ」の状態を教えてくれる目印であるとし、今の気持ちを共有するワークをしました。

「たのしい」「つかれた」など今の思いをグループで共有しました。 「自分の気持ちを知ることで、必要な手当て(ケア)を行うことができる。」という一方で、危機に瀕した状況下では気持ちが出せず、気持ちを凍らせてしまいます。凍らせた気持ちは安心する場で溶けるものであり、気持ちの表出は「言葉」だけに限りません。子どもの居場所はその思いがキャッチされる場となることができます。

「自分の気持ちを知ることで、必要な手当て(ケア)を行うことができる。」という一方で、危機に瀕した状況下では気持ちが出せず、気持ちを凍らせてしまいます。凍らせた気持ちは安心する場で溶けるものであり、気持ちの表出は「言葉」だけに限りません。子どもの居場所はその思いがキャッチされる場となることができます。

このワークから「子どもだけでなく自分の思いの理解もできた」や「普段の子どもの姿と照らし合わせ子どもの声を聴こうと思った」との感想が寄せられました。

3.子どもの権利条約

子どもの権利には「生きる権利」「育つ権利」「まもられる権利」「参加する権利」があります。この権利が守られるには、子どもの権利が何であるのか子どもが知ることや、大人の権利が守られていることが重要であるとしました。子どもにとっても大人にとっても「権利」を考える有効なツールとして絵本の紹介もありました。

「言うことを聞かない、あばれる、奇声を発するなどの子どもの言動が出るのは、その子が安心できる場所と感じているからということにハッとした。その背景にあるものを考えて支援していきたい。」「子どもの権利を伝えていきたい」「子どもの声を聴くことが重要」と気づきと学びの多い学習会となりました。

【上京区】「上京こども応援団」令和4年度交流会を開催しました!【2/2開催】

上京区では、区内で子どもの居場所づくりに関連した活動に取り組む団体を中心としたネットワーク「上京こども応援団」を令和3年度に結成しました。

昨年度に続き2回目の開催となった今回の交流会は、区内の子ども食堂や不登校の親の会のスタッフ、学習支援のボランティア活動をしている大学生、社会貢献活動に取り組んでいる企業、保育園や中学校の先生など、様々な立場から23名の方にご参加いただきました。

第1部では、「笑顔で支える♪安心・安全な居場所づくり」というテーマで、一般社団法人オン.プロジェクト 代表理事の白川知子さんにお話しいただきました。子どもの居場所を運営する際、子どもが喉を詰まらせてしまったり、怪我をしてしまったりするリスクを減らすためにはどのような工夫ができるのか、そして、万が一事故が起きてしまった際にはどのような対応が適切なのか、わかりやすく教えていただきました。

〈何よりもまず、予防が一番大切〉

白川さんからは、

「あらかじめリスクを想定しておくことやスタッフの人数に余裕を持たせることも、予防のうち」

「他の団体と交流したり、スタッフ間で対話したりすることで、想定の幅が広がる」などのお話があり、

参加者からは、「少しの変化に気づくためには、通常時の様子をしっかりと観察しておくことが大事だと気づいた」等のご意見がありました。

続いて第2部では、4つのグループに分かれて意見交流を行いました。

〈子どもの居場所にはどんなリスクがある?〉

1つ目のグループワークのテーマは「安心・安全な居場所づくりに向けて、工夫していること/気になっていること」でした。「誤飲、食中毒、アレルギー、行き帰りの事故、子ども同士のトラブル、情報の流出、とじこめ(建物内)」などのリスクが上がり、それぞれ工夫していることなども情報交換を行いました。

〈グループワークの様子〉

〈上京区が子どもにとってどんな地域になったらいい?〉

グループのメンバーを入れ替え、意見交換したところ、

「信頼できる大人と出会える場が、家や学校以外にも沢山あればいいな」

「子どもと高齢者が一緒に過ごす時間を増やしたい。多世代交流の場が欲しい」

「居場所に出て来づらい人や、つながる力が弱い人とつながっていくためにはどうすればいいかな」

などなど、時間が足りないくらい様々な意見が出て、どのグループも大盛り上がりでした!

また、居場所づくりをしている人だけではなく、それを応援する企業や学校の先生なども参加されていたので、それぞれの立場から「こんなことで協力できるよ」とアイデアが出て、アンケートでは「横のつながりができて良かった」「様々な立場の方々と意見交換ができて面白かった」などのご意見をいただきました。

交流会は今後も定期的に開催予定です。今後の企画についてのご意見も募集しておりますので、上京区社協までお気軽にお問い合わせください!

【東山区】令和4年度 子どもの居場所づくり情報交換会を開催しました【1/24開催】

1月24日(火)、東山区役所にて情報交換会を開催しました。東山区の子どもたちを取り巻く現状や、地域の活動状況などについて意見を出し合い、東山区に住む子どもたちみんなが安心して暮らせるまちづくりについて話し合いました。

【ご意見】

学校とのつながり

・地域ぐるみで子どもたちを見守るためには、もっと学校と連携したい

・子どもたちも学校の先生に学校以外の活動を見てもらえると喜ぶ

・学校と同じ方向を向いて活動したい

・どうすれば支援を必要とする子どもたちに情報が届くのか

・学校や行政に働きかけて、チラシを配布することができた

活動の中で発見

・小学生の時に参加していた子が大学生になって指導員として戻ってきてくれた

・楽しい思いをした子は年月が経ってからでも地域に戻ってきてくれる

東山区で子どもとともに暮らすために・・・

・たくさんある地域の魅力や楽しい活動をもっと知ってほしい

・のびのびと遊べる場所がほしい

・子育て世代が住みやすい住居があれば・・・

情報交換会を通して、様々な立場の機関や運営者がそれぞれの思いで活動されていることがわかりました。また、子どもの居場所は経済状況の厳しい環境に置かれている子どもたちを救済するだけでなく、子どもの社会性や食育、地域の活性化など、様々な活動へと広がりをみせていると感じました。これらの素晴らしい活動が地域に求められ根付いていくよう、そして、新たに子どもの居場所を始めようとされている方にとって参考となるよう、今後もお手伝いが出来れば幸いです。

【左京区】令和4年度 子どもの居場所づくり情報交換会を開催しました!【12/11開催】

昨年の情報交換会では、各団体から「こんな時どうしてる?」という質問と、それに対して「ウチはこんな風にしているよ」という工夫やアイディアが共有される場面が多くありました。そうした流れから、「子ども食堂同士の横のつながりを作っていきたい!」というお声が自然にあがり、「SNSを使って、気軽に繋がってみるところから始めては?」とイメージを膨らませたところで閉会となりました。

今年の情報交換会では、そのイメージをより具体的にすることを目的に、「こども食堂『からふる』」さんと、「てらこや子ども食堂」さんを中心に、運営者の立場で情報交換会を進めていただきました。

《内容》

◎活動紹介

◎運営上でなどについて意見交換

◎グループに分かれて、より深く知る

◎課題・悩みごとにについて、グループ内で一緒に考える

◎閉会後、寄付物品の受取り、名刺交換、熱い立ち話・・・etc.

《情報交換ではこんなお話がありました》

〇子ども食堂の趣旨をどう伝えたら良いか?

〇貧困世帯とだけ繋がるのは難しい。120食出たら、1割がそうかな?、学生ボラが100人いれば、その1割がヤングケアラーかな?という程度。親が困ると子も困る。繋がりたい「そこの層が1割来てくれた」と考えている。

〇子どもには楽しんで貰い、将来自分が居場所を作る側になって欲しいなと考えている。

〇子ども食堂は、学校でも家庭でもなく、よく「第3の居場所」と言われる。色々お話を聞くと、まさしくそうした場になっているのではないかと思う。

〇他の子ども食堂がどんな風に運営しているのか?どんなふうに解決しているのか?など、「よそ」を知ることはとても大切。

〇中学生は学校と部活で疲れている。勉強が嫌い・苦手という意識が強い。どんな風に取り組むと良いかなと考えている。

《最後に・・・》

今日の情報交換会で、「同じ左京区のどこで・どんな子ども食堂があるのか?」についてクリアになったのではないでしょうか。「ウチと同じくらいの規模」「同じような悩みを持っている」「共感することが多かった」等、つながる理由は色々あるでしょう。是非お互いの活動をのぞきに行ったりして、今後も交流を続けていただきたいです。

今回の情報交換会では、団体同士で活発に情報交換をされていたので、「つながり」が段々と濃く・強くなってきた印象です。

今回進行の大役を果たしてくださった、「こども食堂『からふる』」さん、「てらこや子ども食堂」さん、ありがとうございました!

★全体会の様子★

★分科会の様子★

【伏見区】令和4年度 子どもの居場所づくり情報交換会を開催しました!【12/8開催】

12月8日(木)に伏見区役所1階ホールにて、「令和4年度 伏見区子どもの居場所づくり情報交換会」を開催し、伏見区内で子どもの居場所の運営者6団体10名にご参加いただきました。

今回は2部構成で第1部は区内で子どもの居場所の運営者同士で情報交換会を行い、第2部は「気がかりな子どもに気づくポイント」をテーマに醍醐中央児童館の鳥山順子館長にご講演いただき、その後伏見区役所保健福祉センター子どもはぐくみ室の山脇智代係長から子どもはぐくみ室の業務説明を行っていただきました。

第1部の情報交換会では、2グループに分かれてテーマを設けず自由に情報交換を行っていただきました。「活動を始めたばかりで子どもたちの参加がまだまだ少ない。広報はどうしている?」「メニューはどう決めている?」など普段の活動を行いながら「他の団体に聞いてみたい」と思われていたことを積極的に質問し、「広報は複数のSNSで行っています」「コロナ禍で参加人数の調整や下ごしらえを家でしてきたりと変更しました」のように各団体が特色ある工夫を紹介し合うなどして、お互いの活動を知っていただく機会となりました。

第2部は「気がかりな子どもに気づくポイント」をテーマに京都醍醐中央児童館の鳥山順子館長から、保護者とのかかわりや発達面において気がかりな子どもの行動や仕草を具体的にご説明いただきました。ご講演をお聞きいただいた参加者の方からは、「気になるところと本当に支援しなければならないところの見極めが難しく、情報を共有することが大切だと思いました」「実例をあげてQ&Aで説明いただいたので分かりやすく、地域と活動者との関係が大切だと感じた」等のご感想を頂きました。

伏見区役所保健福祉センター子どもはぐくみ室の山脇智代室長からは子どもはぐくみ室についてご紹介いただき、

「子どもはぐくみ室に相談に来られた方に、必要に応じて情報提供として皆さんが取り組んでいる子どもの居場所を紹介したい」

「居場所を運営されるなかで子どもやご家庭について何か気になる事があれば子どもはぐくみ室までご相談ください」

と参加団体に呼び掛けていただきました。

ご参加いただいた皆様ありがとうございました!

子どもの居場所づくりインタビュー調査を行いました!

京都市社会福祉協議会・区社会福祉協議会は、子どもの居場所づくりの原動力や仕組み、可能性を探るため、市内14団体にインタビュー調査を行いました。ご協力いただいた団体の皆様には厚く御礼を申し上げます。

今回、分析作業から見えてきたことを、中間報告として約15分の動画でまとめています。ぜひ、ご視聴ください。

なお、最終報告書は2月頃発行する予定です。視聴後のご意見やご質問等につきましては、京都市社会福祉協議会地域支援部までお寄せください。

(令和4年11月19日開催した「子ども居場所づくりシンポジウム」の報告を再収録したものです)

株式会社ミナト様からの乳製品等のご支援について

去る10月、株式会社ミナト様より、賞味期限間近になってしまった乳製品やパン等を市内子ども食堂へご寄付いただきました。

受け取られた各団体においてそれぞれの活動で参加者の皆さんにお配りされています。

この度のご支援に厚くお礼申し上げます。

【受け取られた団体の声】

〈きょうめいじつファミリー食堂〉

このたびは提供ありがとうございました♪

本食堂では5月からの活動開始に伴い今回初の試みでした!!

学童お迎えの保護者の方や子供たちにたくさん喜んでいただくことができました♩

「次はいつやるの?」「またこようね」など、初めてきてくれたお子様ももう次を楽しみにしてくれていました。最初はみなさん遠慮がちなところもあったのですが、どんどんよっていってくれるようなり、うちの職員や私も徐々にやりがいを感じました♩また、次回あればまたよろしくお願いいたします^_^

〈空き家バンク京都 子ども食堂〉

この度は、たくさんの物資をご寄贈いただきまして誠に有難うございます。

10月23日に子ども食堂を開催した際に、ご来場の方にお配りさせていただきました。今回はハロウィンパーティもかねて行なっていたので、お子様にはお菓子とあわせてジュース、牛乳を一緒にお渡しいたしました。大変喜んでおられました。大人の方にはパンとスープをお渡しし、

「早速朝ごはんにいただきました。美味しかったです」とのお声をいただきました。

【市域】《報告》子どもの居場所づくりシンポジウムを開催しました!【11/19開催】

子どもの居場所シンポジウム-子どもが地域とつながるために-

11月19日、下京区のKYOCA(京果)Food Laboratoryで、子ども食堂が持つ価値や地域と新しいつながりのカタチを深めるシンポジウムを開催し、参集とオンライン配信合わせて約120人が参加しました。

1.『子どもの居場所づくり インタビュー調査から見えたこと』

(京都市社会福祉協議会 地域支援部)

2022年8月から10月にかけて子どもの居場所の14団体の実践者にインタビュー調査を行った結果の中間報告を行いました。「セブンクエッション」と題し、立ち上げのスタイルやスタッフ、運営に関すること等を質問し、いくつかのカテゴリーにわけ分析しました。その結果、活動者は多様であり、活動も多種多様なことなどが見え、京都市の子どもの居場所として「多様性と包摂性」が調査の中から報告されました。

2.『子ども食堂が持つ価値-こどもまんなか社会-』

講師:湯浅誠さん(認定NPO法人こども食堂支援センター・むすびえ 理事長)

~「こどもが、真ん中」?「子ども、がまん中」?~ 現代社会の子どもの居場所のあり方や、居場所の意味について講演されました。

現代社会の子どもの居場所のあり方や、居場所の意味について講演されました。

〇子どもの居場所は誰のため?

多くの居場所を持つ子が、自己肯定感が高いとされているとし、「すべての子により多くの居場所が必要」と伝えました。子どもの居場所は、

「みんなの中で困っている人を包み込む居場所」

「困っている人をみんなで支え合う居場所」

の2通りあり、様々な種類の居場所が地域に多く必要であるとしました。また、「子どもの居場所は家庭や学校と対立しない。」とし、家庭や学校に居場所がない子のためだけの場所でないとしました。

〇良い祖先になる。

子どもの居場所は今いる人をつなぐ「横のつながり」だけでなく、子どもの居場所を経験した子どもが将来地域に何かしたいという想いを育てる「縦のつながり」にもなっている。

3.『子どもの視点に立った、子どもの居場所とは』

コーディネーター:村井琢哉さん(NPO法人山科醍醐こどものひろば 理事長)

コメンテーター:湯浅誠さん

パネリスト:木村友香理さん(NPO法人コミュニティ・スペースsacula 代表)

中土井海斗さん(こども食堂「からふる」 代表)

大脇茉那さん(こども食堂「からふる」 副代表)

森川浩孝さん(京都市立醍醐西小学校 校長)

〇コロナ禍で再確認した子どもの居場所の価値

・「誰かと過ごす」ことの大切さを再確認した。

・「子どものために」という想いでやっていると思っていたが自分自身が居場所を求めていたことに気付き

子どものための場所がみんなの居場所へと実感が変化した。

・Face to Face でのつながりの大切さを実感したとともに、子どもの対応力の強さもまた実感した。

〇子どもの居場所で大切にしていること

・メンバーが楽しいことを第一に。実践者が楽しいが子どもの楽しいにつながる。

・わくわく感を子どもたちが持てるような取り組みを大切にしている。

・子どもがどんな思いをもって子どもの居場所に来ているのかといった背景を大切にしてほしい。

参加者アンケートの声では、「自分たちが迷いながら活動していたことが間違いないと救われた」や「学校をはじめ様々な立場、視点から話が聞けたことが良かった」などが見られました。

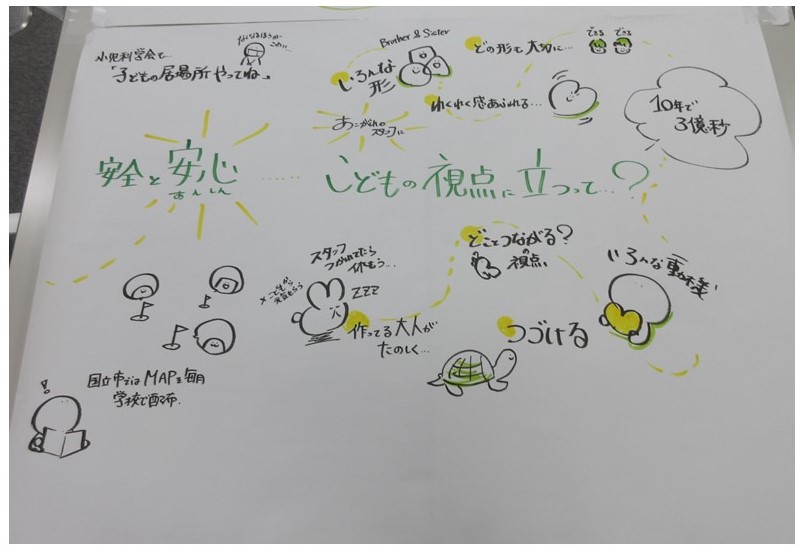

参考:三宅さん(NPO法人山科醍醐こどものひろば/ファシリテーション・グラフィッカー)

によるグラフィック・レコーディング