【中京区】子ども・若者の居場所ネットワークが発足しました!【8/25開催】

京都市中京区に、子ども・若者の笑顔を応援するネットワーク団体ができました!

「子ども・若者の居場所」を運営する団体が、他団体や関係機関とゆるやかにつながりながら、子どもと若者たちの健やかな成長を包括的にお手伝いすることを目的としています。「居場所を作りたい」方にも、「居場所に行ってみたい」方にも、情報が届くように活動していきます。

8月25日には、ネットワーク発足を記念して交流会を実施しました。子ども食堂など食事支援をしている団体、乳幼児を支援している団体、発達がきになる子とその家族を支援している団体、不登校の子どもとその家族を支援している団体に分かれて「これってどうしてる?」「こんな情報知りたい!」「これおすすめだよ」の3つのテーマについて意見交換をしました。

この日は、子どもの居場所団体の他に、保育園や児童館などの関係機関、地域役員の方、子どもの居場所を応援したい企業の方などと集まり、中京区内の子ども・若者支援について広くお話することが出来ました!

中京区子ども・若者の居場所ネットワークネットワークのホームページはこちら

https://nakagyoibasyonet.wixsite.com/nakagyo-ibasyonet/dantaisyoukai

京都市中京区社会福祉協議会 TEL:075-822-1011 FAX:075-822-1829

https://nakagyo-syakyo-kyoto.jp/ Instagram:@nakagyoshakyo

【右京区】令和7年度右京区子どもの居場所づくり学習会「U-kids交流会~安心できる居場所について語ろう~」を開催しました!【12/4開催】

本交流会では、区内の子どもの居場所運営者・ボランティア、子どもを支援する専門職等が集まり、蓄積された経験とU-kids学習会で学んだことをもとに交流し、子どもにとって安心できる居場所について語り合うことで、様々な考え方に出会い、たくさんの人とつながることで支援の輪を広げることを目的として開催しました。

<実施内容>

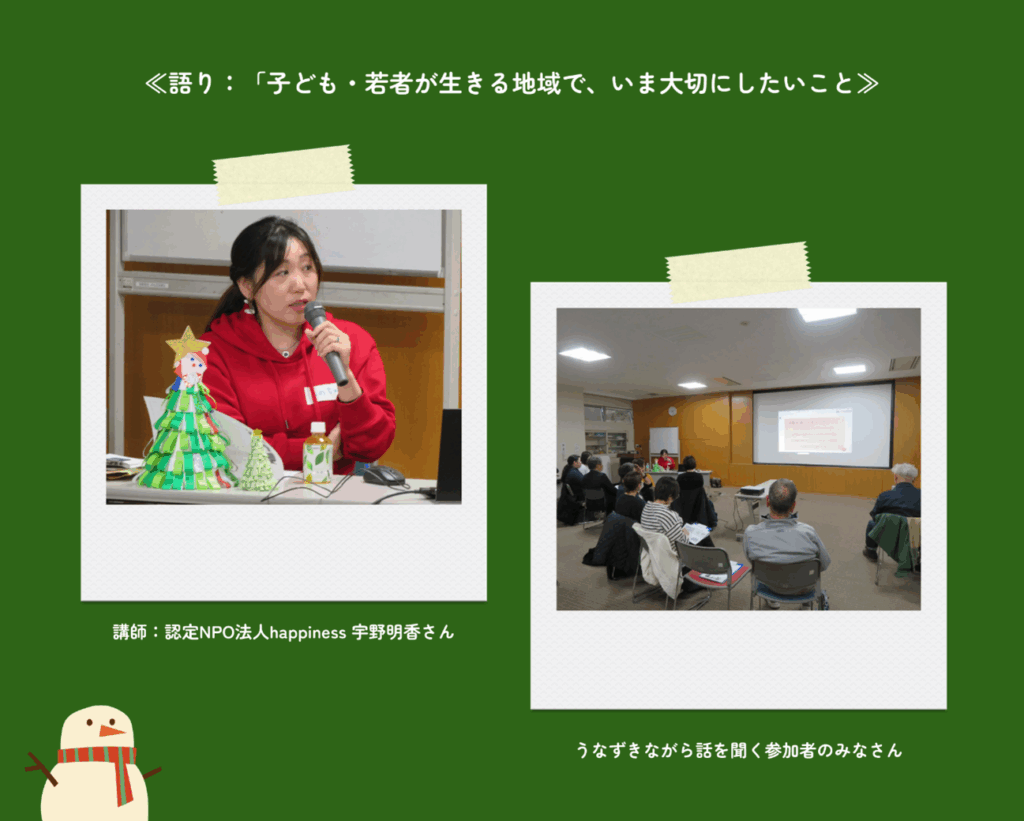

1.語り:「子ども・若者が生きる地域で、いま大切にしたいこと」

講師:認定NPO法人happiness 宇野明香さん

2.交流 ①30秒PRタイムで、出会いとつながりを

②グループでフリートーク

3.スピンオフ企画:「子どものけんり なんでやねん!すごろく体験会」

≪語り:「子ども・若者が生きる地域で、いま大切にしたいこと」

講師:認定NPO法人happiness 宇野明香さん≫

「子ども自身のSOSを拾える場にしたい」という思いで、2016年から活動を続けている宇野さんにこれまでの経験や子どもの現状などを語っていただきました。本人がつらいと思っていても、制度には当てはまらない網に引っかかれない子どもたちが自分の気持ちを伝えれる場、安心できる場を提供されているとのことです。子どもは貧困によって本来の学習を得られずに成長することもあるので、将来的には多くの損失を被ることも。活動をする中で子どもからはいろんなSOSを聞くこともあるそうです。そんな子どもがいろんな地域の人に見守られながら暮らせるよう、様々な団体と連携してイベントを開催しながら日々活動されています。

〇参加された皆さんの感想〇

・同じ子ども食堂でも、何を大切にどんな活動をしているか、それぞれ違うんだなとびっくりしました。ご自身の幼い頃のお話も伝えて下さり、必要なことができるよう工夫してこられたことがよく伝わってきました。

・継続の大切さと反面大変さ(こちらのメンタル含む)もお話いただけたことが励みになりました。一人ひとりと向き合うことの大切さを改めて教えていただけました。

・子ども食堂への想いの深さを感じた。その思いをいろいろな形で良い形に実現できる行動力と知恵を聴かせていただいた。目の前にやらなければならないことが出てきたとき、参考にさせてもらおうと思った。

・ご本人の表情や声から思いやライブ感が伝わって良かったです。

≪交流 ①30秒PRタイムで、出会いとつながりを ②グループでフリートーク≫

お集まりいただいたみなさん全員で輪になって30秒ずつPRをしていただきました。限られた時間でしたが、普段の活動の内容や活動への想いについて、心のこもったお話をしていただきました。

30秒PRの後は、グループになってフリートークをしました。大学、子ども食堂、子ども文庫、施設、学習支援の場など、様々な立場から日頃の活動から感じている事、悩んでいることなどについて右京区で活動する団体様同士で熱く語り会う機会となりました。

〇参加された皆さんの感想〇

・30秒では短いくらい魅力的な時間でした。和やかな雰囲気でみなさん自然に話されていてよかったです。

・運営する上で問題なことや、情報の共有、それぞれの熱い想いを聞けて良かった。交流できて楽しかったです。

・様々な課題や共通点が発見でき、繋がりを見つけることができました!

・普段疑問に思っている些細なことについて意見交換をさせていただけて良かったです。

・現在行っている子ども食堂の課題のヒントをいただけて助かりました。

交流会の後は、スピンオフ企画として8月の勉強会でも使用した「子どもの権利 なんでやねん!すごろく」の体験会を行いました。今回をきっかけに、子ども達とやりたい!活用したい!と言ってくださる団体さんもいました。子どもの権利を大切にした居場所が、右京区内でどんどん広がっています。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

【山科区】山科でひろがる子ども食堂~みんなで語ろう、つながろう~2025「その場所、どうやって見つけたの?子ども食堂のリアル」を開催しました!【11/15開催】

11/15(土)に、本願寺山科別院にて、まちのちゃぶ台ネットワーク山科と山科区社会福祉協議会の共催で「山科でひろがる子ども食堂~みんなで語ろう、つながろう~2025」を開催しました。

山科区の子ども食堂「にじいろキッチン」と同時開催し、参加者は子ども食堂の実際の運営現場の雰囲気を感じるとともに、お弁当を購入して味わっていただくことも可能です。

今年のテーマは「その場所、どうやって見つけたの?子ども食堂のリアル」です。子ども食堂の運営に欠かせない“場所探し”の課題に焦点をあて、ゲストの報告から偶然の出会いや工夫を重ねながら築かれてきた「いい関係」をヒントに、地域への居場所づくりをみなさんと一緒に考えます。

現在子ども食堂をされている人、これから活動を初めてみたい人、子ども食堂に関心のある人、地域連携を考える高齢者施設、企業など総勢46人が集まりました。

◎オープニング

「子ども食堂の“場所”問題を考える」

まちづくりアドバイザー 山科区担当 谷亮治

*子ども食堂にとって「場所」は結構な悩み

*地域活動で使える(と期待しがち)な場所はたくさんあるが、いずれも利用の制約が多く「借りたいときに安価で貸してもらえる」訳ではない。安価で衛生的なキッチン付きの場所確保が課題。いわゆる「普通の探し方」ではなかなか出会えない。

*今子ども食堂を営まれている方々は、どうやってその「場所」に出会ったのか?そこには「奇跡のようなドラマ」がある。

*今日の狙い

・奇跡的な出会いで場所を見つけたゲストから、その解決のヒントを探る。

◎実践報告「大塚にこにこ食堂」

【一般社団法人NICO管理者 森脇 純さん】

大塚にこにこ食堂の運営主体である、にこのもり保育園の森脇さんにお話しをしていただきました。

*大塚にこにこ食堂は「地域の子育てネットワークのハブ」になりたい。

*「あえて地域に頼る」ことを大切に、「地域で子育てする」風土づくりを目指す。

*子どもや保護者が高齢者と交流しながらお弁当を食べる多世代交流の場となっている。日用品や食料品を配布するパントリーも実施している。

*おとわ翔裕館との出会いは、保育園児のお散歩途中。園児が施設のインターフォンを間違って押してしまったことから交流がスタート。

【おとわ翔裕館施設長 甲賀正大さん】

おとわ翔裕館は大塚にこにこ食堂の会場協力をしている高齢者施設です。代表の方にその思いをお聞きしました。

*地域貢献でなにかできないかと考えてるところに、にこの森保育園との出会いがあった。

*「とりあえずやってみよう」という気持ちで開始。

*いつもは機嫌の悪い利用者も、子どもを見ると笑顔になってくれる。

*よく「大変ですね」といわれるけれど、無理せずできることを協力しているので負担感はない。

*今後も小さなきっかけを大切にしていきたい。

◎関係者よりコメント

【にじいろキッチン代表 田中純子】

*「思い」と「出会い」

*「思い」が伝わって縁つながっていくのだと感じた。

【子どもお弁当食堂サンフラワー代表・ちゃぶ台ネットワーク山科代表世話人 戌亥慎吾】

*子ども食堂にはルールがなく、自身の思いをカタチにしていく活動でもあると思う。

*「自己完結したくない」に共感した。

*自分たちが楽しく続けていくことがなによりも大切だと思う。

◎グループトーク

グループに分かれて感想やそれぞれの活動を共有しました。各グループ盛り上がって話し込んでおられる様子でした。

終了後も活発な意見交換や名刺交換が行われました。子ども食堂に関心をもって参加してくださった方が、その場で子ども食堂の運営者と知り合い、見学に行く会話が生まれるなど、ご縁がつながる場となりました。

また、アンケートでは下記のようなご感想をいただいています。

・子ども食堂に熱心に関わっている方や、これから取り組みたいと考えている方が地域に多くいることに感銘を受けた。終了後も参加者同士で活発に意見交換・名刺交換が行われ、有意義な時間となった。

・子ども食堂との連携を考えていたが、きっかけづくりのアンテナを張ること意識しつつ、つながった団体とできることを柔軟に模索することが、双方にとって持続可能で良い関係づくりにつながると考えた。

・どのような場をつくりたいのか、どのような思いで始めるのかなど、活動のコンセプトを明確にすることが大切だと感じた。

たくさんのご参加があり、子どもの居場所に関心をもっておられる人の多さを改めて感じました。今回の講演会、交流会をきっかけにご縁が次につながっていけば嬉しく思います。参加してくださった皆様ありがとうございました!

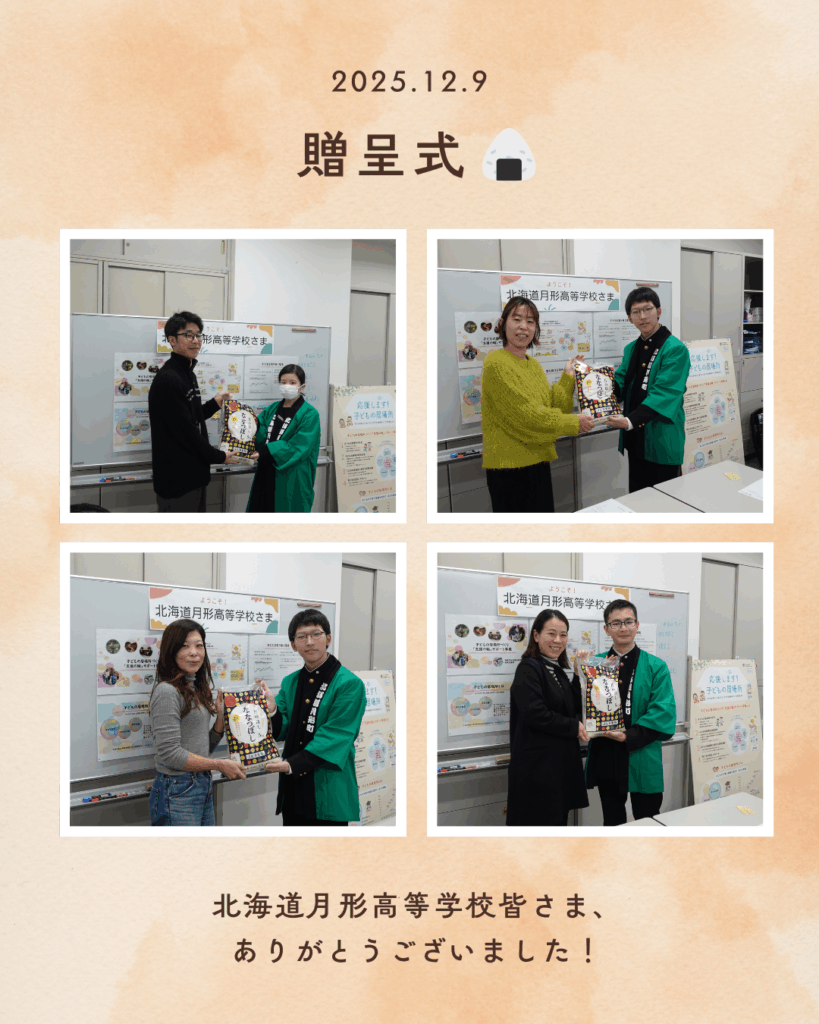

北海道月形高等学校様よりお米(ななつぼし)40㎏をご寄付いただきました

北海道月形高等学校の皆さまが、京都への見学旅行の際にお立ち寄りいただき、贈呈式を行いました。

ご寄付いただいたお米は、4団体の子どもの居場所活動団体の皆さまへ、月形高校の生徒さんから直接お渡しいただきました。当日は、月形町の法被を着てご参加くださり、地域の魅力を伝える姿がとても印象的でした。

今回の取り組みは、2年生の皆さまが総合探究の授業で「月形町をPRする」ことを学び、その実践として地域貢献活動を検討される中で生まれたものです。

その過程で「こども食堂」についても学ばれ、

「北海道月形町の特産品であるお米を多くの人に食べてもらいたい」

「見学旅行で訪れる京都市のこども食堂に集まる人たちに食べてほしい」

という思いから、今回のご寄付につながったとのことです。

贈呈式では、生徒の皆さまから温かいお言葉をいただき、また「子どもの居場所」活動団体の活動者の皆さまからも感謝の言葉をお伝えすることができ、心温まる交流の場となりました。

心温まるご支援をいただき、誠にありがとうございました。皆さまの思いとともに、子どもたちや地域の方々にお米を届け、大切に活用させていただきます。

RisingGroup合同会社様からのインスタント麵のご支援について

RisingGroup合同会社様から、市内の子ども食堂へインスタント麵のご寄付をいただきました。

受け取られた子ども食堂団体のみなさまからは、「大事に活用させていただきます」というお声をいただいております。

この度のご支援に心より感謝申し上げます。

【伏見区】「つながる!ひろがる!!子どもの居場所情報交換会」を開催しました!【10/10開催】

10月10日(金)呉竹文化センターにて、伏見区内にて子どもの居場所を運営されている方、子どもの居場所応援者さま、社会福祉法人、学区社協役員、地域福祉推進委員会の皆さまを対象に情報交換会を開催し、総勢54名の方々にご参加いただきました! 今年度は「つながる!」「ひろがる!」をテーマに、多様な主催者、参加者、応援者によって運営している子どもの居場所の取組から、世代をこえてつながり合い、対象がひろがる居場所づくりを考えるきっかけづくりとなるよう情報交換会を企画しました。

今年度は「つながる!」「ひろがる!」をテーマに、多様な主催者、参加者、応援者によって運営している子どもの居場所の取組から、世代をこえてつながり合い、対象がひろがる居場所づくりを考えるきっかけづくりとなるよう情報交換会を企画しました。

第1部では、2団体より子どもの居場所実践報告をしていただきました。まずは、多くのつながりを持ちながら活動をつづけておられる「カフェおせっかい」さまからの報告です。食堂利用者さんとのつながりはもちろん、伏見青少年活動センターをはじめとし、大学生や企業とのつながりを大切に子どもの居場所を運営する意義や楽しさについてお話をしてくださいました。

つづいて、子どもの居場所としてはもちろんアクティブシニアの活躍の場等ひろがりを持ちながら活動をしておられる「だがし屋たからばこ」さまの報告です。当日は実際に活動されているアクティブシニアの皆さまもご参加くださり、活動に対する想いを伝えてくださいました。参加者の皆さまにはシニア層の社会参加の在り方や多世代交流の意義について考えるきっかけとなったかと思います。

ご登壇いただきました皆さま貴重なお話を本当にありがとうございました!

第2部では参加者の皆さんで情報交換を行いました。

まずは「子どもの居場所活動紹介」です。グループに子どもの居場所運営者さんが入り、その他の参加者の皆さんには興味がある子どもの居場所グループへ移動していただきました。運営者の方が一方的にお話されるのではなく、参加者の皆さんが日頃されている取組等について活発に情報交換が行われていました。

続いてのテーマは「わくわく・やるやる・もやもや」です。ワークシートに参加者皆さんの「わくわく(活動のなかでわくわくする取組や工夫をしていること)」「やるやる(今後やりたいと思っていること)」「もやもや(困っていることや日頃もやもやと考えていること)」を記入してもらい、「これについて共有したい!」と思うグループへ移動していただきました。日頃の活動から感じていることについて、伏見区内で活動する皆さん同士熱く語り合うよい機会だったかと思います。

伏見区としては久しぶりの情報交換会となりましたが、参加者の皆さまには活発な情報交換をしていただき、大盛況のうちに終わりました。

今回の情報交換会をきっかけに、更に伏見区内の子どもの居場所が「つながり」「ひろがる」といいなと思っています。そのためにも伏見区社協では引き続き子どもの居場所を応援していきますので、ご相談事ございましたらお気軽にご連絡くださいませ😊

ご参加いただきました皆さま、本当にありがとうございました!

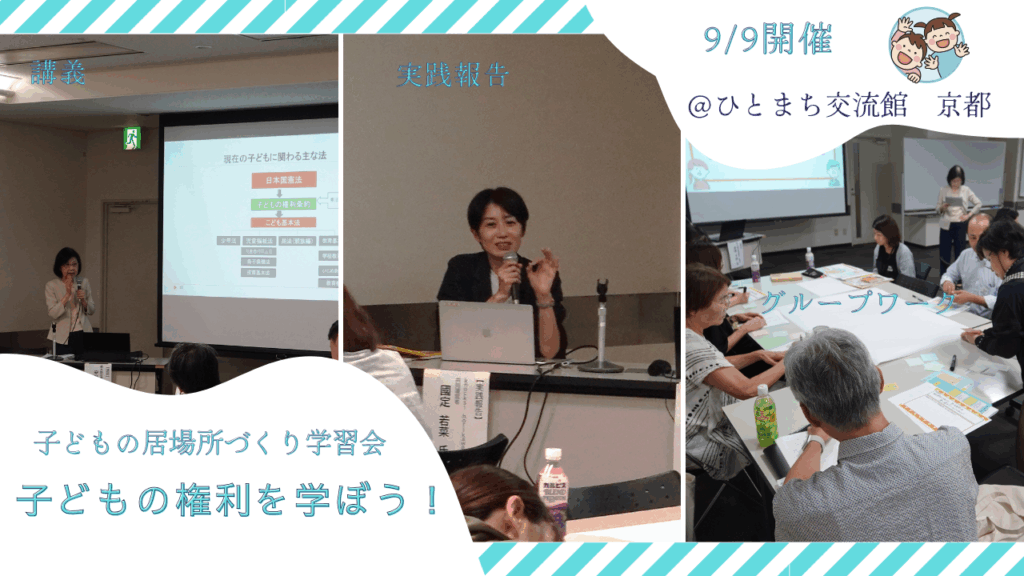

【市域】子どもの居場所づくり学習会を開催しました!【9/9開催】

9月9日ひとまち交流館京都にて、子どもの居場所づくり学習会を実施しました。

当日は、子ども食堂や学習支援をはじめとした子どもの居場所活動者の皆さまやこれから活動を始めたい方など34名の方にご参加いただきました。「子どもの権利を学ぼう」をテーマに、子どもの視点に立った子どもにとっての居場所づくりについて考えました。

<講義 子どもの権利について>

講義では、都大路法律事務所の安保千秋様を講師としてお招きし、子どもの権利について分かりやすくお話頂きました。

子どもも大人と同様に人権の主体であること、そして成長発達の途上にある子どもには、大人の保護が必要でありつつ、子ども中心の視点で子どもの最善の利益を原則として子どもの権利を基盤とする関わりが大切であることを教えて頂きました。

また、「子どもの権利条約」の4つの柱として、子どもには「生きる権利」「守られる権利」「育つ権利」「参加する権利」があること、そして「最善の利益の原則」や「意見表明権」が、子どもの成長と意思を尊重するうえで不可欠であることを教えて頂きました。

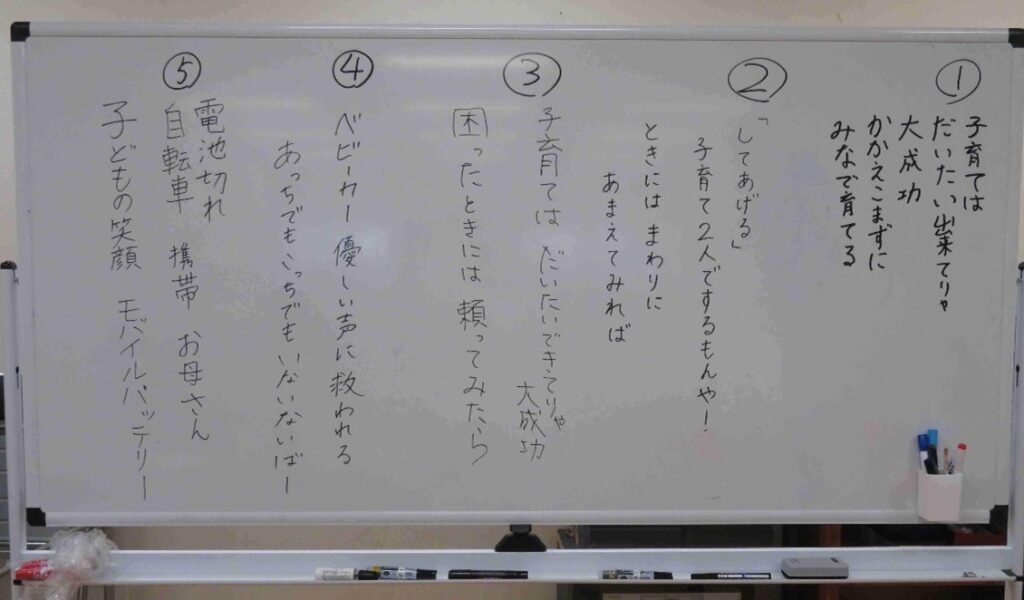

<実践報告 子どもたちへの「7つのやくそく」について>

実践報告では、上京区で活動されているKnocks!horikawaの國定さんより、活動の中で子どもたちと一緒に作成された子どもたちへの「7つのやくそく」について、お話をお聞きしました。

京都市上京区堀川商店街にあるknocks! Horikawaは、子どもたちの学びの場とまちのシェア型図書館が一体となったスペースです。

國定さんは、子どもが安心できる場づくりは、子どもの権利が守られていることが大切であり、関わる大人が子どもの権利を理解し守ること、子ども自身が権利について学ぶ機会が必要であることをお話されました。子どもたちへの「7つのやくそく」を作る際には、子どもたちが自分の権利を知り、選び、語るプロセスを大切にされたそうです。子どもの権利に関する絵本を使って権利について学ぶこと、意思表示しやすいようにカードを使って意見をきくなど、子どもたちが参加しやすいよう工夫をされて作成されたことを教えて頂きました。

國定さんは、「1つの団体でできることは限られている」と話され、行政・企業・市民団体・学校などが連携しながら、子どもが安心して過ごせる地域になればとお話くださいました。

お話をお聞きした後は、参加者のみなさまとグループに分かれて、子どもたちが安心して過ごせる居場所について話し合いました。日頃の活動で子どもとの関わりで悩まれていることや、関わるときに意識していること等参加者同士で意見交換されていました。

<参加者の皆様からのお声>

- 子どもが意見を言いやすいような土台づくりや、その意見をきちんと受け止めて、返してというキャッチボールをしていけたらと思いました。

- 子ども達が声を発せられるよう、意見が言えるよう、大人が”子どもの権利”を理解し、一緒に歩んで育んでいくことが大切だと分かりました。

- 「子どもに関わることを、子ども抜きで決めない」これをいつも心掛けたいです。

- 子ども自身が権利について知ることも大事だなと思いました。

- 大人はどうしても導こうと子どもの意見を聞かないことありがちだと思いますので、子どもの権利をより意識していきたいと思いました。

- 7つのやくそくをつくるプロセスをきちんと共有するという点がとっても大事だなと思いました。

- 子どもたち自身が、自分だけが楽しいのではなく、「ここは楽しい場所」にしてくれるような話し合いをして欲しいと思っていました。そのヒントや工夫を教えていただけてよかったです。

今回の学習会では、子どもの権利を尊重した居場所づくりの大切さを改めて学ぶことができました。活動者の皆さまとともに、子どもが安心して過ごせる場を地域に広げていけるよう、今後も取り組みを進めていきます。ご参加いただいた皆さまありがとうございました。

【伏見区】こども・おとな食堂「ひまわり」を取材しました!【7/5取材】

2022年5月にスタートした「こども・おとな食堂ひまわり」は、二の丸北学区と二ノ丸学区の学区社会福祉協議会と民生児童委員協議会、愛隣館、向島地域包括支援センター、あじさい苑等が連携して運営する、多世代型の子ども食堂です。月1回、第1土曜日の12時~14時にむかちゅうひろばで開催されています。

【みんなで囲む、笑顔の食卓】

取材に訪れた日は、約150人が参加し、にぎやかな雰囲気の中で行われていました。友達同士で参加している子どもたちや、親子、近所の高齢の方など様々な方が参加されていました。また、愛隣館の利用者の方々も参加され、子どもたちや地域住民との自然な交流が生まれていました。

この日のメニューは、子どもに人気のハンバーグ、ミートソーススパゲッティ、サラダ。バランスの取れたメニューに参加者の笑顔がこぼれます。また、この日は、会場の外で子どもたちがかき氷をふるまうコーナーも。暑い中でも「何味にする?いちごがいい?」と参加者の方に楽しそうに声をかける子どもたちの姿が印象的でした。

【活動を始めたきっかけ】

共働き世帯が増えている中、一人で食事をする子どもたちの存在を知ったことが活動を立ち上げるきっかけになったそうです。取り組みを考える中で、「子どもだけでなく、地域の方にも来てもらい、みんなで楽しく食事ができる場所にしたい」との思いから、誰もが気軽に参加できるスタイルで活動されています。スタッフの方は、「子どもたちの親世代含め地域の多くの方に活動を知ってもらい、参加してもらえるようになればうれしい」と話されていました。

【朝ごはんもスタート!】

2024年度からは、朝ごはんの提供もスタート。小学校に行く前の子どもたちが、朝ごはんをしっかり食べて元気に登校できるようにとの思いで実施されています。

「こども・おとな食堂ひまわり」は、みんなで楽しく食事をすることで地域の人が自然と繋がれるとても素敵な場所でした。取材にご協力いただきありがとうございました。

【上京区】「小川こども食堂」を取材しました!【7/26取材】

小川こども食堂

~地域のぬくもりがつながる、月に一度の“おいしい居場所”~

上京区・小川自治会館に、月に一度開かれる特別な食堂があります。2024年3月にスタートした「小川こども食堂」は、地域の子どもたちに温かい食事と笑顔を届ける居場所です。運営の中心は、小川住民福祉協議会。

7月は元気いっぱい「流しそうめん」

この日は、夏の暑さを吹き飛ばすようなメニュー「流しそうめん(50束)」が振る舞われました。新町小学校、上京中学校、そして高校生まで、18人の子どもたちが参加。同志社大学のボランティアサークルからは6人が駆けつけ、調理や配膳、子どもたちとの交流に大活躍!

「めっちゃうまい!」と笑顔でソーメンを頬張る小学生。つけあわせのトマトを気に入った子は「トマト俺が宣伝しといたー!」と元気いっぱい。幼児が「美味しかったよ!」と大学生とハイタッチして帰る姿も印象的でした。

子連れのお母さんが「つけあわせのレシピ教えてください」とボランティアに声をかける場面もあり、食堂はただの食事の場ではなく、地域の交流の場にもなっています。

小川こども食堂は、地域の力で育まれる“居場所”のひとつ。次回の開催も、きっとたくさんの笑顔が集まることでしょう。

小川こども食堂は、地域の力で育まれる“居場所”のひとつ。次回の開催も、きっとたくさんの笑顔が集まることでしょう。

開催情報

– 場所 小川自治会館

– 日時 毎月第4土曜日 12:30~14:30

– 周知方法 町内掲示板・チラシ

– 平均利用者数 約10人~20人(申し込み不要)

【上京区】令和7年度「上京こども応援団」交流会を開催しました!【7/10開催】

7月10日(木)小川自治会館にて、【令和7年度「上京子ども応援団」交流会】を開催し、上京区内の子ども食堂や不登校の親の会のスタッフ、学習支援、子どもの遊び場など運営されている方、地域でこれから子ども食堂を始めたい方など、様々な立場から30名の方にご参加いただきました!

今回の交流会では、講師として、「NPO法人 京都子育てネットワーク」理事長の藤本明美氏をお迎えし、子育て経験なく誰とやっても楽しめる、「コソアルカードゲーム」を通して、皆で子育てについて楽しく考える機会としました!今回の参加対象は幅広い世代となっているため、このカードゲームを媒介に、年齢や性別を問わず多様な視点から意見をしてもらい、皆で楽しみながら団体同士の交流を深めていただきました。

交流会の前半では、早速コソアルカードゲーム体験を行いました。

コソアルカードゲーム体験の最後は、川柳づくりで締めました。

どのグループもじっくり時間をかけて考えておられました。

出来上がった川柳はこちら!

苦戦されていた川柳づくりでしたが、どのグループもとても素敵な川柳が完成しました!😢

【体験のご感想】

・ただ共感してもらうだけでなく、自分のときはこうだった〜という話を聞くことができたり、お子さんがいないメンバーさんからもポジティブな反応をいただけたのがすごく良かったです。

・今まで話せなかった人と話せて楽しかったです。また、こういう機会があればぜひ参加したいです。 元気をもらえました。

・色んな視点で、皆さんで、子育てについて考えられて良かったです

・カルタなのにカルタとして遊ばないのが新鮮でした!

・すごくほっこりとした気持ちになりました。

・カードの紹介だけでなく、実際にできたのでとても楽しかったです。

・ゲーム感覚で遊べてコミュニケーションもとれるので面白かったです。

・初めてお会いする人とも一緒に遊びやすいゲームでした。

・誰でも楽しめる内容で、他の人にも広めたいと思った。コミュニケーションに良いツールであると思った。

・いろいろな視点からの楽しいカードで、初対面の皆さんと楽しくお話し出来て、皆さんのいろんな思い、お考えを聞いてハッとする事や、ほっこりとする気持ちにさせてもらえたりして、とても有意義な時間でした。

交流会の後半では、団体のPRの場を設けました!

イベントの周知や、普段されている活動の紹介、活動で困っていることなど、自由にお話しいただきました。

積極的にお話しいただきありがとうございました😊

【全体の感想・ご意見】

・活動者さん方の熱い想いが聞けて良かったです。

・コソアルカード体験を経てのワークだったので、どんな人なのかも少しわかった状態で安心して意見を出すことができました。

・上京子ども応援団、初めての参加でしたが熱い思いを持った方が、たくさんいらっしゃるんだなと思いました。

・上京区内の子どもの支援・子育てに対するモチベーションの高さを知ることができました。最後の告知で、これだけの参加者が自分の活動をしっかりアピールできる、思いを伝えることができるのだなと感心しました。

・初参加でしたが、緩やかにつながるとても良い集まりでした。 繋がりの先に、関心のある参加者で、 より具体的な、上京区のこどもまんなか街づくり計画とその実施に繋がっていけると良いと思いました。

・とても楽しかったです!上京区内で活動されてる色んな分野の方とお話しできて嬉しかったです。

・この交流会でお会い出来た方に、さっそく近々見学に来ていただけるという繋がりが出来ました。今回参加させていただけて、本当によかったです。ありがとうございました!

コソアルカードゲームを通して、皆さまのコミュニケーションの活性や交流のきっかけとなっていたようで、ほっこりとした気持ちになりました。

情報交換会が終わった後も、それぞれ名刺交換をされていたり、お話をされていたり、とてもうれしかったです。😊

上京区社協では、引き続き活動団体の皆さまの活動に役立つ情報交換会等の企画を進めて参ります。今後の企画についてのご意見も募集しておりますので、上京区社協までお気軽にお問い合わせください。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

【右京区】令和7年度右京区子どもの居場所づくり学習会「U-kids学習会子どもの権利について楽しく学ぼう!」を開催しました!【8/6開催】

本学習会では、右京区内の子どもの居場所運営者・ボランティア、子どもを支援する専門職等を対象に、「子どもの権利」について学び、子どもが安心して他者との信頼関係がつくれる「場づくり」に活かされることを目的として開催しました。

<実施内容>

1.まなぶ:子どもの権利と子どもの居場所

講師: 子どもの権利条約関西ネットワーク 松田直美さん・関口淑枝さん

2. きく: 絵本読み聞かせ

講師:このはな文庫 鈴木美和さん

絵本『ようこそ こどものけんりのほん』えがしらみちこ 絵 子どもの権利・きもちプロジェクト

文 白泉社

3.あそぶ:すごろく体験 「子どものけんり なんでやねん!すごろく」実践

①自己紹介 ②すごろくについて・ルール説明 ③やってみる(5人×6グループ)

4. しる:情報提供・アンケート記入

〈まなぶ:子どもの権利と子どもの居場所〉講師:子どもの権利条約関西ネットワーク 松田直美さん・関口淑枝さん

それぞれの活動の経験から、子ども若者の現状や子どもの権利条約関西ネットワークが立ち上がってきた経緯等を教えていただきました。講師の関口さんからは、「子どもの話を聞き、実現できるかどうかではなく大人と一緒に話し合って行動につなげていくことが大切」「子どもの権利は大人の協力なしには実現しない」「日頃からみんなで子育てできる地域であることが一番の虐待予防」「声を聞いてくれる大人がいるということで安心する」と子どもの権利を軸に、大人の関わりについて話していただきました。

〇参加された皆さんの感想〇

・子どもの権利を基盤として、子どもから大人に向けた取り組みが、今後の活動に参考になりました

・それぞれの地域の状況や活動内容をよく聞けてとても分かりやすかったです。ぜひ一度訪れたくなりました。

・子どもだけではなく色々な世代の居場所を作られ精力的に活動されている事に感動しました。

・京都とは違った取り組みや関わる団体について知ることができ参考になりました。公私協働というのがすごいです。

・子どもに関わる多岐にわたる分野の話を伺うことができて良かった。今の困りごとについて参考になる話があった。

・子どもに何かしてあげることを考えがちだが、参加者も巻き込んで心地よい場所を作るというのがささりました。若いお母さんに活動がささってつながっていけるといいなと思います。

〈きく:絵本のよみきかせ〉講師:このはな文庫 鈴木美和さん

普段は右京区内で子ども文庫の活動をしている鈴木さんに、『ようこそ こどものけんりのほん』を読んでいただきました。子どもから大人まで非常にわかりやすく、子どもの権利について書かれており画面に映し出された絵本の内容を見ながら参加者が真剣に耳を傾けていた様子が印象的でした。

〇参加された皆さんの感想〇

・「子どもの権利」は難しい言葉で書いてあったり、ピンとこないことが多い中、子どもにも理解しやすい絵本と出会えてよかった

・涙が出そうになりました。

・手元に買っておきたくなりました。素敵なお声での朗読でとても本をよく知れました。

・読んでもらうということで、大人でもよく聞くこと・知ることができました。また読んでみたいと思います。

・自分は恥ずかしさが勝って読み聞かせは苦手でできないので引き込まれていった。

・読まれるスピード、声が非常によく、大変分かりやすい内容でした

・子どもだけでなく大人にも何かを伝えるのに絵本はとても良いツールだと改めて感じました。そして良い美しい声でした

・こどもの心のこえが聞こえたように思います。

・絵本を通して権利について分かりやすく学ぶことができました。「絵本を使って」がすごくいいなと思いました。

〈あそぶ:すごろく体験〉講師:子どもの権利条約関西ネットワーク 松田直美さん・関口淑枝さん

あそびを通して、子どもの権利を学ぶことを目的に、「子どものけんりなんでやねん!すごろく」を体験しました。「まなぶ」でご登壇いただいた松田さんと関口さんより、「子どものけんりなんでやねん!すごろく」ができた経緯を教えていただいた後、グループで行いながら会場にはたくさんの「なんでやねん!」の声や、「これはあかんわ~」といった気付きの声も聞こえました。

≪あそぶ:すごろく体験の様子≫

〇参加されたみなさんの感想〇

・なんでやねんが言いたくなる気持ち、楽しく権利について知ることができて良かったです

・子どもの権利、言われてみればってことが多く勉強になった

・楽しみながら、学べるとはこのことだと思います。

・リアルな「なんでやねん」が学びになった。

・童心に戻って、子どもの頃を思い出しながら楽しく遊べた。

・楽しく学べる良い教材であると同時に遊べるなんてステキ!子どもたちのナマの声、知ることができてGood!

・自身が参加して生の声を聞きながらコミュニケーションが取れた

・ふだんすごろくをしないので、同じテーブルの人とできて楽しかったです

・権利を知ることができるとともに、子どもたちのなんでやねんということもいろいろ知ることができました。

・とてもとても面白かったです。なんでやねんカードの内容が良い。

子どもの権利について初めて学ぶ方が多かったですが、絵本やすごろくを通して楽しく学ぶことができたかと思います。右京区社会福祉協議会では引き続き活動団体の皆さまと、子どもの居場所は子どもが安心して過ごせる場、自分らしくいられる場となるよう、子どもの権利を少しずつ広めていきたいと思います。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

【下京区】「子どもの居場所に関する情報交換会」を開催しました!【6/20開催】

開催日:6月20日(金) 時間:13時30分~15時 場所:下京総合福祉センター2階 協働スぺ-ス

〈内容〉

1)自己紹介、活動紹介

2)助成金講座

3)意見交換

4)各種報告

5)寄付物品譲渡会

〈まずは自己紹介と活動紹介から!初対面と人とも和やかに〉

初めてお会いする方も多かったので、まずは自己紹介と活動紹介から!活動への想いが溢れるあまり、こちらの想定以上に話が盛り上がりました!

〈助成金講座で学ぼう!〉

子どもの居場所を運営されている団体から相談が多いのが助成金のことです。継続した運営をしていくうえでお金のことは切っても切れない関係なので、そういった団体さんに向けた助成金のポイント講座を実施しました。普段申請書を見る立場から、申請書の書き方、募集要項の見方などのポイントについて説明しました。

・助成金申請の基礎的で大事なポイントが共有できた。

・助成金を申請するという選択肢が出来た。

という意見をいただき少しでも今後の活動のお役に立てればと思います。

〈意見交換でいろいろ話を聞こう!〉

意見交換では、日頃から他の団体に聞きたかったこと、それぞれの活動の様子についての話で盛り上がり、参加された皆さんからもう少し話をしたかった、今後の活動のヒントがもらえたという感想をいただきました。

まだまだ工夫できる点も沢山あると思いますが、これからもこういった場を設けるようにして、地域の活動している団体さん同士が繋がることのできる機会を作っていきたいと思います。

意見交換会終了後には、地域の方から寄付いただいた子ども服の譲渡会を開催しました。「子ども服のバザーとかで活用したいと思います」と大変喜ばれました。こうやって地域の人たちの善意が巡っていってもらいたいなと思います。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

【中京区】「中高生の居場所 情報交換会」を開催しました!【7/8開催】

中高生の居場所の情報交換会を初めて開催しました!9団体と関係機関5機関が集まって中高生の現状や居場所について情報交換しました。

実施日:7月8日(月)17時~18時半 場所:リブラン京都 LUXE

📌中京区の中高生の居場所

中京区社協より中京区の中高生の居場所にまつわる動向をお知らせ

☑中京区域に子どもの居場所が増加して、6年ほど経過。

☑子どもの居場所にこれまで通っていた子どもたちが中高生になる時期

上記2点の背景からここ2年で中高生支援の居場所が同時多発で立ち上がってきました。現在中高生支援の居場所は中央青少年活動センターを含め7か所あります。他にも小学生だけでなく中高生も参加できる居場所もあります。地理的には、中京区東エリアには子どもの居場所の数も中学校数も少ない現状があります。

📌活動紹介

中央青少年活動センターの活動紹介を話題提供とし、それぞれの活動の紹介を行いました。活動日時や活動場所に加えて、自分たちの団体の得意にしていることについて紹介し合い、それぞれの団体に持ち帰った後に子どもたちに紹介し活用できることを大事に行いました。その後は、それぞれの団体が質問する形での意見交換を行いました。意見交換の内容を簡単にレポートします!

📌制度の狭間の取組みですよね?

中高生の居場所事業の資金ってどうしていますか?という質問に対して・・・・

☑共同募金など助成金を活用

☑府からの委託事業費を出せないか交渉

☑カフェ営業のお金を取組にまわす

など、それぞれの工夫が意見交換され、中高生の居場所事業は制度の狭間で支援がほぼない実態を共有しました。

その中で「この事業は、本来は地域のボランタリーではなく社会で光を当て、国の制度として取り組んでいくべきもの。安心して取り組めるようにしていってほしい。」という声もあがっていました。

📌中高生のニーズって学習支援なの?

小学生の支援は、遊びや食事など様々。「中学生になるとぐっと増えるのが『学習支援』どうして??」「中央青少年活動センターも何をしてもいいセンターだが、自習に来る学生も多い!」「子どもたちの主訴も学習になり始める」といったような学習についての意見がでました。

ある団体からは、「中学生なって、算数が数学になって、英語が本格的に増えて、社会が地理や歴史になって、進路学習が始まる。周りの子が塾に行く中で『おっちゃん、僕中学入って自分ちが貧困って知ったわ。塾いけへん』という子どもからの声を聴いた。」と中学生にとって学習の壁の高さについて示唆されました。

それに対し、別の団体からは、「学習支援も初めはやろうと思ったが、中途半端にやれないと思い辞めた。今はとにかく一歩外に出る居場所として取り組んでいる。元気になってきた子ややる気がわいてきた子には、他の団体の情報を集めて、紹介するようにしている」とのこと。

「子どもたちは子どもなりに『ここはわからないことを教えてもらえる居場所』『ここは遊ぶところ』と選んでいるのかも?」といった意見もあり、そのためには今回のように支援者や居場所の団体がお互いを知り合い紹介しあえる横のネットワーク作りが大切であることを改めて再認識しました。

「学習支援は学習支援が必要と感じた子どもにしか提供できない。学習を必要と自覚できない子はどうなるのか。居場所が必要な子もいるのではないか。」といった問題意識も上がっており、これからの課題についてどう取り組んでいくべきか考える時間となりました。

終わりに、今回会場として使用させていただいたリブラン京都LUXEの建物は町家をリノベーションしたおしゃれな空間。みんなと同じようにカフェで勉強したいという子どもや保護者の思いにこたえることが出来ればという思いから生まれたという。経済的理由や何らかの理由で、同級生の子たちと同じ経験ができない子どももいます。

「小学生の時の課題や困りは中学校で終わらない」

家庭の困りは抱えたまま、発達のしんどさのある子は余計にしんどい、小学校へ行きづらい子は中学校にあがっても1日も登校できない子もいる中で、小学校の時にせっかくつながった子どもの居場所を大事にしていきたい思いを共有しました。委託事業では小学生までという実態や、助成金も小学生を対象とすることも多いです。中高生になっても通える場につなぎなおすこと、子どもの居場所関係者や関係機関が顔の見える関係性をつむいでおくことで、子どもたちを中京区内で取りこぼさない緩やかなネットワークが続いていくようになればと思っております。

【中京区】「であいひろば&なんでもてんらんかい」を開催しました!【3/23開催】

3月23日に子どもの居場所と出会う「であいひろば」と「好きやお気に入りを共有する」なんでもてんらんかいを実施しました🌸

年間を通して活動を行ってきた子どもの居場所事業と、参加支援事業のなんでもてんらんかい。合同で行うことにより、様々な人たちが、様々な視点で関わる事業になりました!🌱

であいひろばでは、ゆっくりした空間で、子どもと保護者が子どもの居場所にであうことができるをコンセプトに今年度2回目の開催でした。子どもの居場所の団体による居場所を紹介する相談コーナーや、子どもの居場所を体験する遊びコーナー、企業の皆様に協力いただいた生活支援物資の無料配布会、カフェコーナーなどを行いました。今回は京都洛陽ライオンズクラブ様、エースホテル様、京都生活協同組合洛中支部様、丸正高木商店様からたくさんの物資をいただきました!!☕🍌

子どもの居場所の団体が準備からリーダーをし、イベントも慣れてきた様子で設営もお手の物です😊団体同士の横のつながりもどんどん深まっています。ボランティアさんも受付やカフェコーナー、物資配布で大活躍✨

なんでもてんらんかいは、区社協でつながる様々な方が、すきやお気に入りを発信し、それをいいなと思った人が「いいな」というコメントを返しメッセージという形でつながる事業です💌9月に集めた「好きやお気に入り・作品」を展示したほか、ペーパークラフトのワークショップや、フリースクールの子どもたちのコイン落としも行いました😊ペーパークラフトのワークショップをされたペクラKさんは、普段外出はあまりされないとのことですが、この日のために子どもたちが喜ぶペーパークラフトを準備!子どもたちにプレゼントする姿もありました🎁

コイン落としは、今年立ち上がったフリースクールカンガルーハウスから学校に行きづらさのある子どもたち二人が出展してくれました😌✨カンガルーハウスには、日々の活動で作られた楽しい作品がたくさんあります。それに気づいた職員が9月のなんでもてんらんかいに作品展示をしないかとお誘いし、出展してくれました!これまでのなんでもてんらんかいの様子も動画で確認してくれており、今回のであいひろば&なんでもてんらんかいでは、「当日来てみない?」とお誘いし、今回のコイン落としの出店になりました。

区社協には、地域を支援する職員と個人を支援する職員がいます。地域支援も個別支援も関わりの中で関係性を構築していくことは共通しています🤝区社協にいる様々な職員がそれぞれ年間を通じた訪問などによって、関係性を構築する中で、居場所や個人の「やってみてもいいかな」を引き出し、安心した空間で挑戦する場にもできました💛

次年度以降のであいひろばも計画中!ゆったりとした空間の中で色んな人が、自分らしくいられる場や人にであうこと、自分たちのできることで関わることを大事にしていきたいです。

___________________________________________

中京区社会福祉協議会 TEL:075-822-1011 FAX:075-822-1829

社会福祉法人 京都市中京区社会福祉協議会 – 京都市中京区社会福祉協議会の公式ホームページです

「つながり、ささえ、ふれあう中京のまち」 (nakagyo-syakyo-kyoto.jp)

Instagram:@nakagyoshakyo

___________________________________________

〈であいひろば&なんでもてんらんかい〉

開催日:令和7年3月23日(日)13時から16時

主催:中京区社会福祉協議会 中京区子どもの居場所実行委員会

協力:エースホテル 京都洛陽ライオンズクラブ ㈱丸正高木商店 京都生活協同組合洛中支部 三条会商店街振興組合 クリーニングハットリ

【市域】京(みやこ)こどもいばしょフェスを開催しました!【11/24開催】

京都市内に約200ヵ所と大きく広がりをみせる子どもの居場所(子ども食堂、学習支援、その他活動)誰でも参加できる身近な場であることを発信するとともに、市内から集結する活動者をはじめ、応援したい市民や団体、企業等の参加者同士が出会える機会として、11月24日(日)に、京都産業会館ホールにて「~出会いの数だけ、未来が生まれる~京(みやこ)こどもいばしょフェス」を開催しました。

当日は、約1500名(出展者・ボランティア・関係者含む)が来場され、子どもの居場所を感じられるさまざまなブースがあり、会場は大いに盛り上がりました!

〇食べ物ブース

食べ物ブースでは、お弁当、おにぎり、ピザ、カレー、丼ぶり、フランクフルト、焼き菓子、フルーツ、防災食の試食等、普段子ども食堂で提供されているメニューや企業・団体からの出展があり、多くのブースがお昼過ぎには完売するほど、食べ物ブースは大盛況でした!

〇食べ物ブース

では、体験・遊びブース、おもちゃ釣り、ボードゲーム、紙芝居・絵本の読み聞かせ、陶芸体験、手作り体験(缶バッチ等)、職業体験(子ども制服の試着等)等、普段子どもの居場所で実施されている遊び・体験、企業・団体が実施している子ども向け体験コーナーが出展され、ほとんどのブースで列ができるほど、会場内は大変賑わっていました!

〇相談ブース

相談ブースでは、京都弁護士会による法律相談、京都・子どものミライ作りポレポレによる不登校・スペシャルニーズの相談が実施されました。

〇ステージ

ステージでは、ゲスト出演や活動団体からの出演があり、とても盛り上がりました!

ゲスト出演では、京都市子育て応援アンバサダーのいとうまゆ氏(元NHKおかあさんといっしょ4代目身体表現のおねえさん)のファミリーステージやヨーヨーの世界大会準優勝、全日本チャンピオンのRyo Yamashita氏のステージ、ジャグリング世界記録保持者のkenshin氏のステージが披露されました!

居場所団体より、手話うた、環境人形劇、いきものおもろいクイズ、音楽あそび・リズムあそび等の出演がありました。京都府警より、子どもとインターネットの使い方出張講座も開催されました。

他にもステージでは、フェスに出展いただいた団体の活動紹介、山科醍醐こどものひろばの三宅さんによる、グラフィック・レコーディングのパフォーマンスが披露されました。

【参考】山科醍醐こどものひろば 三宅さんによるグラフィック・レコーディング

〇ポケモン・ウィズ・ユー財団「こども食堂応援隊」によるピカチュウ訪問

ステージでは、まゆおねえさんとコラボ出演、ワークショップではオリジナルエコバック作成、ピカチュウとの記念撮影が実施されました。

(ポケモン・ウィズ・ユー財団リンク)

「日本全国こども食堂応援訪問チュウ!」京都府京都市 「京(みやこ)こどもいばしょフェス」 | ポケモン・ウィズ・ユー財団

〇出展団体・運営ボランティアのみなさんの声

※アンケート等より一部抜粋

・多くの子どもが来場され、たくさんの笑顔を見ることができてよかった。

・たくさんの人に活動を知ってもらう機会となってよかった。

・他団体の活動に対する思いを知ることができて、パワーをもらった。

・子どもたちが、遊びと学びの両方を得ることができていてよかった。

・さまざまな配慮が見え、活動団体、スタッフがアットホームな雰囲気を作り出していてよかった。

・想定以上の来場があり、終始会場が賑わっていた。

「~出会いの数だけ、未来が生まれる~」

今回のフェスでは、たくさんの出会いがあり、多くの未来が生まれました。

そして、市民の皆さまに「子どもの居場所」について知ってもらう機会となりました。

フェスに携わっていただいた活動団体・企業のみなさま、運営にご協力いただきましたボランティアのみなさま、本当にありがとうございました。

【北区】令和6年度 子どもの居場所づくり情報交流会を開催しました!【2/10開催】

2/10(月)に北区役所にて、子どもの居場所づくりに関わっておられる皆さんで情報交換会を開催しました。今回集まっていただいたのは、子ども食堂や学習支援など居場所づくりに関わっておられる運営団体と活動に関心がある方、児童館職員の方々の併せて、延べ22の団体から30名にご参加いただきました!

北区においても、多様な子どもの居場所づくりの取り組みが広がっている中、同じ地域で活動する皆さんが一同に会して、それぞれの視点から情報・意見交換を行いました。

保護者懇談会でも実施されたアイスブレーク

まずは参加者のみなさんの緊張をほぐすため、普段の保護者懇談会でも実施されているアイスブレークを上賀茂児童館の吉田先生に実践していただきました。

クスッと笑える画像のご紹介から日常で見つけられる「いいね」のお話、漫画「ワンピース」のセリフなどを考えるワークショップを通して様々なことを考えるきっかけになるヒントと和やかな雰囲気を作っていただきました!

改めて…児童館ってどんなところ?

たかつかさ児童館の溝口先生より、改めて「児童館」の役割や位置づけについてお話しいただきました。全国的にみても京都市は児童館が多いこと、その児童館では普段どのような方たちが利用し、どのような活動が行われているのか、を北区で活動されている例をあげて、わかりやすくお話しいただきました。

情報交換会~運営団体×児童館~

地域毎にグループに分かれて、情報・意見交換を行いました。

運営団体と児童館がそれぞれの視点から、それぞれの強みをもって、子どもへの接し方や広報について、そもそも「居場所」とは…など、考えや想いを語り合いました。

どちらの居場所にも、子どもだけなく保護者・地域の住民のみなさん、一緒に運営するボランティアなどの仲間から「信頼してもらえる場・人であること」を共通して大切にされていました。その誠実な様子から安心感がうまれ、参加者はもちろん、担い手にとってもそれぞれの「居場所」となっていくのだと思いました。

今回をきっかけに、運営団体と児童館でイベントを開催する話を2か所から聞くことができました。限られた時間での開催となりましたが、情報交換会がわずかでも参加者のみなさんにとって有意義となっていれば幸いです。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。そして、引き続き、子どもたちを地域で見守る団体同士の想いを共有しながら、北区の子どもたちの育ちを支えるつながりづくりを続けていきます。

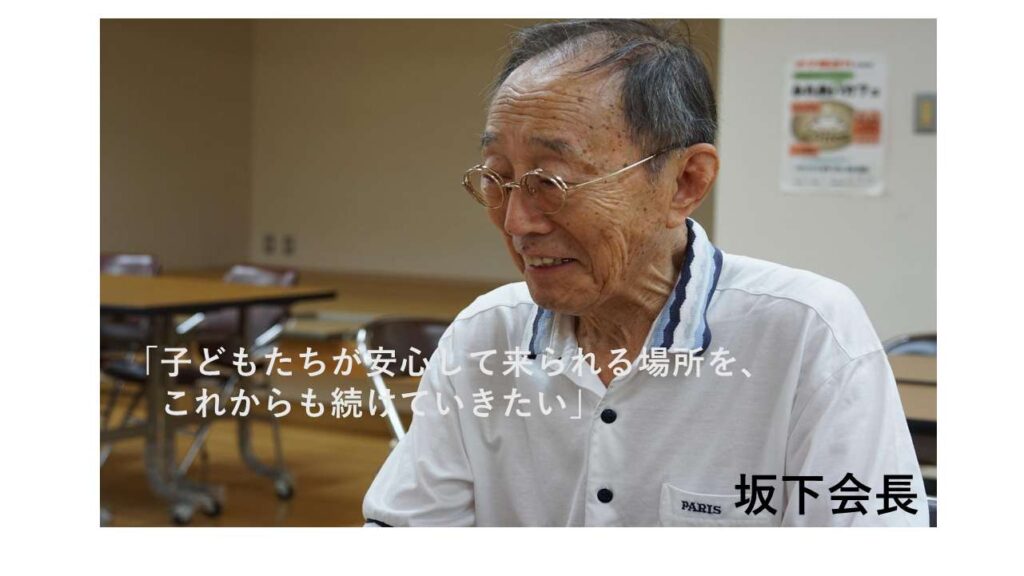

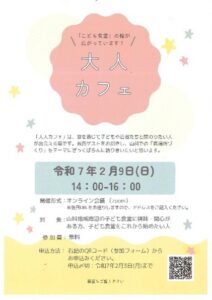

【山科区】“「こども食堂」の輪が広がっています!”「大人カフェ」を開催しました!【2/9開催】

2/9(日)に、まちのちゃぶ台ネットワーク山科と山科区社会福祉協議会の共催で「大人カフェ」を開催しました。山科区周辺で現在子ども食堂をされている人、これから活動を初めてみたい人、子ども食堂に関心のある人などオンラインと会場を合わせて14人が集まりました。

〈内容〉

◎オープニング・チェックイン

チェックインでは、ひとりひとり自己紹介をしていただきました。「子ども食堂をしています!」「将来的にこども食堂をしてみたいです」「お話が聞けるのが楽しみです」とお声を聞かせていただきました。

◎実践報告:みんなの家あのね食堂 代表 石橋典子さん

山科区の子ども食堂「みんなの家あのね食堂」より石橋さんにお越しいただき、これまでの取組についてお話していただきました。一部紹介させていただきます。

*みんなの家あのね食堂の設立の背景

・「誰もが気軽に集える地域に根差した温かい居場所をつくりたい」という強い思いから設立しました。

・週の半ばにほっとできる場所になるようにと毎月第3水曜日の夕方5時~8時に開催しています。

*大切にしているのは「繋がり」

・参加者同士の交流やスタッフとのコミュニケーションを大切に、誰もが安心して過ごせる居場所を目指しています。

・子どもが遊べるスペースを設け、異年齢の子どもたちが交流するきかっけになっています。

・地域の方と子どもたちが交流できるツールとして折り紙やパネルシアターを取り入れています。

・地域の農家や商店から寄付をいただくなど、気にかけていただいています。

*手作りの温かさと細やかな配慮

・旬の食材をつかった栄養があっておいしいこだわりのメニューです。

・子どもたちの様子に気を配り、食事のサポートや声掛けなど一人ひとりに合わせた対応を心がけています。

*今後の展望:「地域と共に歩む子ども食堂」

・地域の人々との繋がりをさらに深め、子ども、地域の人、スタッフにとって安心して過ごせる居場所であり続けたいです。

・今後は中高生にも立ち寄ってもらえるようにしていきたいです。

・より広い会場探しや地域の若い世代にも運営に参加してもらえるような働きかけができればと思っています。

◎参加者からの質問・感想の共有

チャットで質問や感想をいただきました。ひとつひとつの話題を取り上げたので一部ご紹介します。

*人気メニューはありますか?

→普段家で食べないものをメニューに取り入れるようにしています。温玉ドライカレーチャーハン、ポトフは人気でした。あずき粥は「食べたことない!以外とおいしい!」との声がありました。

*広報の工夫を教えてください。

→毎月「あのねつうしん」を発行しています。担当を中心に原稿は運営メンバーで持ち回りにしています。関係機関17か所に必ず手渡しています。

*スタッフのやりがいはどんな時に感じますか?

→子どもたちが楽しそうにしている姿を見て、生きる活力がもらえます。また、代表の子ども食堂に対する思いを聞いて、その本気に突き動かされました。

◎チェックアウト

皆様から最後にコメントをいただきました。アンケートの感想を含めてご紹介します。

*共感できる事ばかりでした。これから始めようとする私には、大変参考になりました。

信念と思いを形にして行こうと、少しずついいんだと改めて確認できました。

*子どもに関わる仲間がたくさんいることがわかって嬉しいです。

*スタッフの温かい雰囲気が伝わってきました。やっている側も楽しいことが1番だと思います。

*子ども食堂毎に、特色が有り、それをいかして活動されている。皆さんの努力は凄いと感じました。

今回の「大人カフェ」では、あのね食堂の報告を通して、子ども食堂が地域にもたらす温かい繋がりや、運営の工夫について学ぶことができました。地域の子どもたちにとって、そして地域全体にとって、かけがえのない存在として、今後も地域と共に歩む子どもの居場所の活動を応援していきたいと思います。

【伏見区】「クッキングスクール~料理で世界旅行~」を開催しました!【2/20開催】

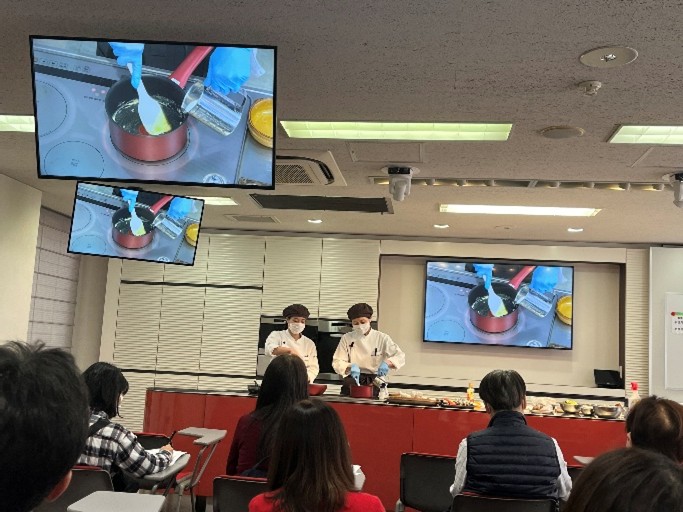

2月20日(木)に、中京区の「ラ・キャリエール クッキングスクール」にて伏見区内で子どもの居場所を運営されている団体を対象に「クッキングスクール」を開催しました。今年度で3年目になるこの企画、今年は6団体11名にご参加いただきました。

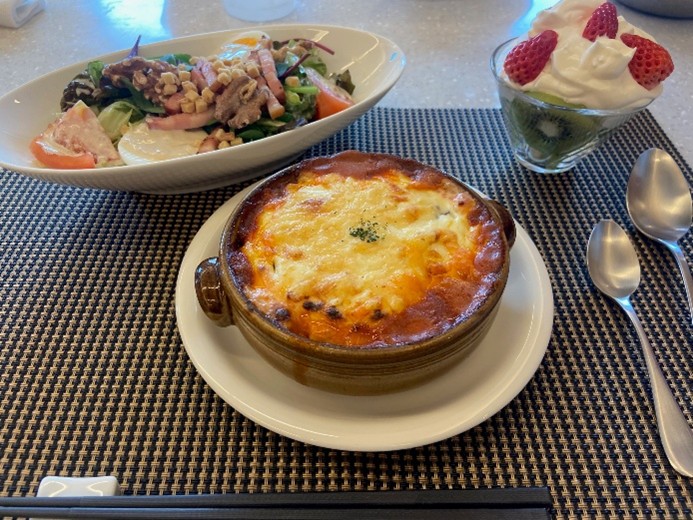

今年は料理のテーマを「料理で世界旅行」とし、ギリシャの「ムサカ」、イタリアの「シーザーサラダ」、イギリスの「チーズトライフル」の三品のレシピを教えていただきました。

まずは講師の方にデモンストレーションをしていただき、調理の手順やコツを学びます。併せて、調理方法や食材について子ども食堂向けに代替案を提示くださり、より各子ども食堂で実践しやすい形で参加者の皆さまへお伝えいただきました。

その後はお部屋を移動し調理開始です。3~4名ずつに分かれ調理を行います。職員も一緒に参加させていただいたのですが、さすが皆さま手際がよく、てきぱきと調理がすすんでいきます。

お待ちかねの喫食タイム。

美味しい料理に会話も弾みます。

団体同士の交流の時間となり、職員も普段の子ども食堂の様子を聞いたりと貴重な時間となりました。

アンケートでは以下のようなご意見をいただきました。

・簡単でおいしかった。ボリュームがあった。

・同じテーブルの方と楽しく作れました。

・メニューがワンパターンになりつつあるので参考にしたい。

・皆が喜ぶ現代風の料理で、また一品ずつ作り、レパートリーを増やしたい。

皆さまのご協力のもと無事今年度のクッキングスクールを閉講しました。

ぜひ子ども食堂でご活用いただけたらと思います。

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました!

アサヒ飲料株式会社様の子ども食堂支援自販機の取組みでご支援をいただきました

【東山区】令和6年度「ひがしやま子どもあきまつり」を開催しました!【11/30開催】

東山区社会福祉協議会では、11月30日(土)にやすらぎ・ふれあい館にて「ひがしやま子どもあきまつり」を開催しました。

イベントには、区内で子育て支援に取り組む団体など7団体が出展。子どもたちが楽しめる体験・遊びブースや保護者向けのリラクゼーションブース、食べ物の販売や子ども用品交換会などさまざまなブースで賑わい、当日は100名近い来場がありました!

この「あきまつり」は、やすらぎ・ふれあい館を拠点に活動する子育てサークル「子育てコミュニティベース『ひなたぼっこ』in東山」から区社協へ、「おまつりがしたい!」と相談があったことをきっかけに、数年前から時期を変えて実施してきました。東山区で子育てをする当事者として、区内に週末のお出かけ先が少ないこと・子どもが少なく他の親子と出会いづらいことなどに課題を感じ、「イベントを通じて少しでも子育てしやすい地域にしたい!親子がつながれる場をつくりたい!」との思いで、東山区社協へ相談いただきました。そこで、東山区社協としても、区内で子どもの居場所・子育て支援団体を多くの親子に知っていただく機会にもなればと思い、保護者ネットワーク「ひがしやマママ」、私設図書館「東山区まちじゅう図書館プロジェクト」とともに企画を進めていきました。

10月3日(水)には、出展団体や区内の子どもの居場所・子育て支援団体を対象に交流会を実施。東山区の魅力として「声を掛けてくれる高齢者など、子どもにやさしい人が多い」などの意見が出た一方、「遊べる公園や場所が少ない」「子どもが自発的に集まれる場が欲しい」などの課題や希望も挙げられました。参加団体からは、「さまざまな視点からの意見があり、おもしろかった」「同じ思いがあることが印象的だった」「身近にいろいろな方が活動していることを知ることができた」といった感想が寄せられ、互いの活動について理解を深めたり、子ども・子育ての視点から東山区の魅力や課題について話し合う有意義な時間となりました。

そして迎えた当日。会場には、子ども向けブースとして「イラストエコバッグづくり」(東山区「不登校・引きこもりを考える親の会」“シオンの家”)、「なかよし折り紙教室」(つきのわコミュニケーション)、「ボードゲーム広場」(東山いきいき市民活動センター)のブースが出展。それ以外にも、保護者向けのリラクゼーションコーナーとして「ヘッドスパ」(PARAFUSE脳洗浄)や、「焼き立てパンの店ヴィラージュ」によるパンの販売、「雑貨屋ごろね」による区内の授産製品の販売も行われました。各ブースには子どもたちが集まり、食べ物も完売するなど、やすらぎ・ふれあい館は楽しそうな様子でいっぱいに。

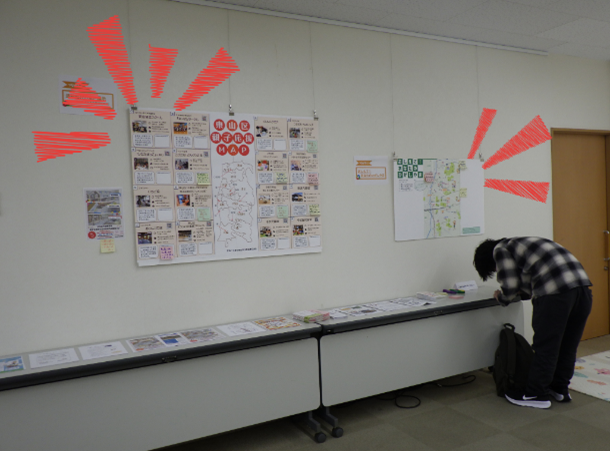

また、親子や新たな居場所との出会いのきっかけづくりとして、「子ども用品お譲り交換会」(AT-kyoto)や、区内の子どもの居場所・子育て支援の取組を紹介する「東山区親子応援MAP」の展示も実施。交換会には多くの親子がお洋服やいらなくなった子ども用品を持ち寄り、大賑わいの様子でした。親子応援MAPには、活動情報や写真などの他、各団体・施設より直筆のメッセージをいただき、身近な活動を知ることのできる機会となりました。

他にも、子どもたちのイヤイヤ期の写真を飾る「いやいや期はやるやる気!ぷち写真展」や、区内のお気に入りスポットや親子で楽しめる場所を共有する「教えて!あなたのひがしやま」(区社協企画)など、気持ちや情報を共有できるような企画も実施。

あきまつり後には、「ひなたぼっこ」に新しい親子が参加したり、やすらぎ・ふれあい館に設置されている「ひだまり図書館」の利用者が増えたりと、少しずつつながりが広がっている様子も見られました。今回の「ひがしやま子どもあきまつり」が、区内の親子の「楽しい!」「嬉しい!」を少しでも増やすことのできる機会となっていればとても嬉しく思います。そして、こうした取組を通じて、東山区内で子ども・子育てを応援したいと考えている方や団体が増え、活動を必要とされる親子とのつながりが生まれるような場づくりを行うことで、東山区が少しでも「子育てのしやすいまち」になるよう、今後も地域の方や活動団体・関係機関の皆さまと連携し、多様な取組を推進してまいります。ご協力、ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!