【中京区】「いばしょクリスマス会」を開催しました!【12/8開催】

昨年度から開催した「いばしょクリスマス会」

今年度は子どもの居場所団体の参加も増え、また企業や大学生、高齢者の居場所、地域など他の団体とのつながりも増えパワーアップしました。当日までの様子をレポートします!!!🔍

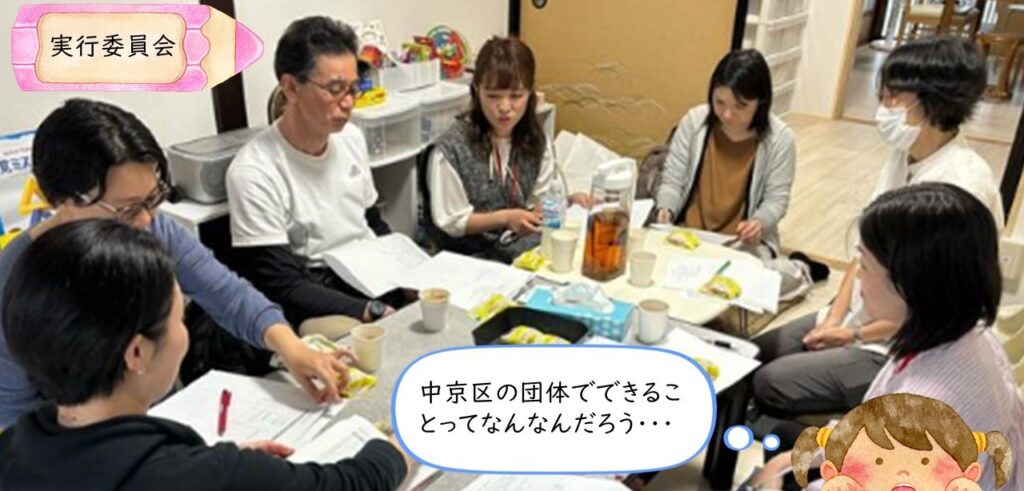

今年度は12月8日に佛教大学二条キャンパスをお借りして実施しました。いばしょクリスマス会に向けては、子どもの居場所団体6団体と共に「子どもの居場所実行委員会」を開き8月から毎月会議を重ねてきました。「子どもと保護者にとってどんな空間がいいかな」と話し合いました😌💕

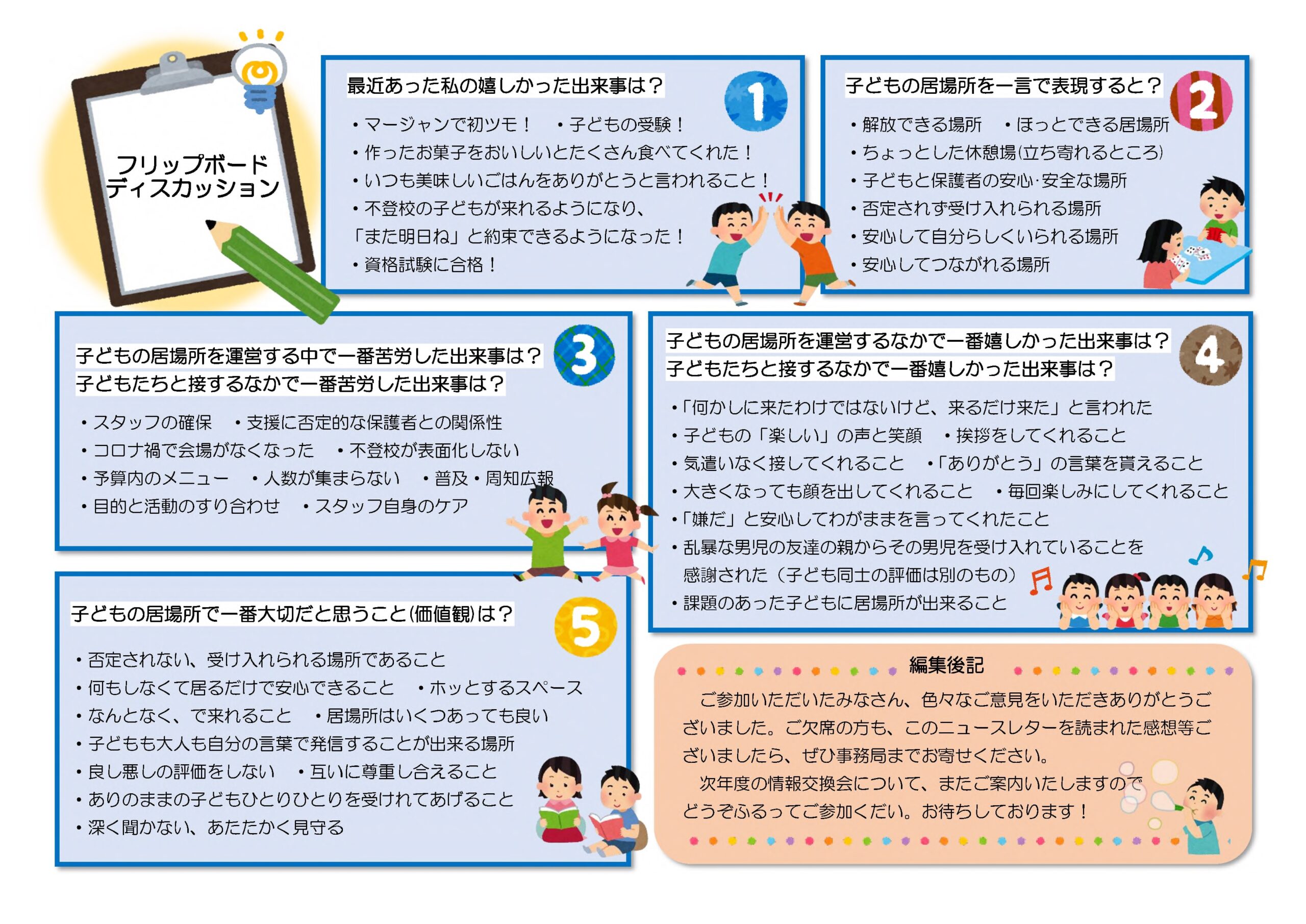

準備に向けても、たくさんの団体と実行委員会の関わりのもと、進めてきました。

いばしょクリスマス会には、「当日の出展やボランティアはできないけど、なにかできることを手伝えたら」という団体の声がありました。できることをできる人がするといった「いろんな形の参加で、みんなでつくる」を大事に行いました🌈

いばしょクリスマス会のスタッフワッペンは、まず、全体のデザイン案を発達凹凸っ子の保護者交流会ポレポレ粟さんと話し合い・・・💭「色んな人がいる、それが素敵だよね」っていうのが伝わるといいなという思いも込めて、いろんな人が関わった、いろんな形・デザインのワッペンにしましょう!という話になりました💗

カンガルーハウスで試作品作りができた後は、ワッペンを折ったり縫ったりは、中京老人福祉センターや健康すこやかサロンの皆さんにお願いしました。支え合い活動入門講座修了生の方もお手伝いくださりました🧶「これくらいやったらやってあげるで」「自分の好きなことで誰かの役に立てることはうれしい」など前向きな意見が出ていました。

ワッペンのデザインはHARETOKEの子どもたちが書いてくれました😊

クリスマス飾りについては、いばしょクリスマス会実行委員で作った大きい段ボールツリーにすまいる食堂のこどもたち、中京BTSの方、ふぁみりあキッチン&salon🌸のシルバーさんが作ってくださった飾りが飾られました🔔また朱雀第三児童館の子どもたちが活動で作ってくれた切り絵も展示され、会場は一気にクリスマス一色に🎄

当日は子どもの居場所団体が出展する相談コーナー、遊びコーナー、ステージや、ボランティアさん、企業の方に協力してもらって行ったカフェ、生活支援物資配布会の5つのブースを実施しました。子どもの居場所に触れる機会を作りたいということで、子どもの居場所のことを相談出来たり、子どもの居場所を体験できる空間を大事に、子どもの居場所に協力したい大人たちもたくさんいると実感できました💗カフェや生活支援物資配布会では、企業の皆さんの力も借り、たくさんの物資の寄贈やボランティアに来ていただきました。また、地域からは地域で使わなくなったおもちゃを集めて寄贈していただいたり、催事で余ったお菓子を分けていただいたりもしました🍩

当日のボランティアは、入門講座を行いボランティア初めての方もたくさん参加してくださりました。ボランティア初めての方を長年ボランティアをされてきた方がサポートする場面もありました🌱

当日の出展団体参加者は50名、ボランティア参加66名、一般参加者は477名、総勢593名の方が会場に足を運んでくださりました⛄子どもから高齢者・障害のある人、子ども、不登校の子、生活に困っている人など様々な人たちが、自分たちのすきなことをしていました。相談したい人は相談するし、遊びたい人は遊ぶ。ぼーっとしてもいいし、なにか人の役に立ちたいと思う人はボランティアする。ほっとする居場所に出会った人も出会わなかった人も、居場所に触れる機会になるイベントでした😊

最後に、協力いただいたすべての皆様に大きな感謝をいたします。

中京区社会福祉協議会は中京区がすべての人にとって暮らしやすい地域となる一助になるよう努めていけたらと思います。子どもの居場所やボランティアに関するお問い合わせは気軽にご連絡ください。

___________________________________________

中京区社会福祉協議会 TEL:075-822-1011 FAX:075-822-1829

社会福祉法人 京都市中京区社会福祉協議会 – 京都市中京区社会福祉協議会の公式ホームページです

「つながり、ささえ、ふれあう中京のまち」 (nakagyo-syakyo-kyoto.jp)

Instagram:@nakagyoshakyo

___________________________________________

〈いばしょクリスマス会〉

開催日:令和6年12月8日(日)13時から16時

開催場所:佛教大学 二条キャンパス

主催:中京区社会福祉協議会 中京区子どもの居場所実行委員会

後援:京都市教育委員会

協力:エースホテル 新風館 オフィスK ㈱勝藤屋 ㈱大幸トラスト ㈲京山電設工業 ㈱カノープス・ベスト 京都市中央青少年活動センター 髙谷㈱ 佛教大学 高木商店 生活協同組合洛中支部 グリコ ネスレ日本 コイケヤ 城巽自治連合会 銅駝学区社会福祉協議会 三条会商店街振興組合 クリーニングハットリ

【南区】「ひとり親家庭支援研修会」を開催しました!【12/6開催】

【山科区】山科でひろがる子ども食堂~みんなで語ろう、つながろう~2024「にじいろキッチン大解剖SP!」を開催しました!【11/16開催】

11/16(日)に、本願寺山科別院にて、まちのちゃぶ台ネットワーク山科と山科区社会福祉協議会の共催で「山科でひろがる子ども食堂~みんなで語ろう、つながろう~2024」を開催しました。

今年は「にじいろキッチン大解剖SP!」をテーマに、山科区の子ども食堂「にじいろキッチン」と同時開催としました。子ども食堂のお弁当を購入して会場でも食べることができます。

山科区で「様々な“やりたい”が集う場所」として地域の重要な役割を担いつつある「にじいろキッチン」を深堀しながら「子ども食堂」の場が持つ可能性について考えます。

現在子ども食堂をされている人、これから活動を初めてみたい人、子ども食堂に関心のある人など約35人が集まりました。

〈内容〉

◎オープニング

「山科で広がる子ども食堂~みんなで語ろう、つながろう~ 子ども食堂の新しい展開」

まちづくりアドバイザー 山科区担当 谷亮治

*子ども食堂とは?

*子ども食堂のさまざまな性格

*なぜ「人が集まると良いことがある」のか?ただ、「多様な人に集まり」は放っておいても生じない。

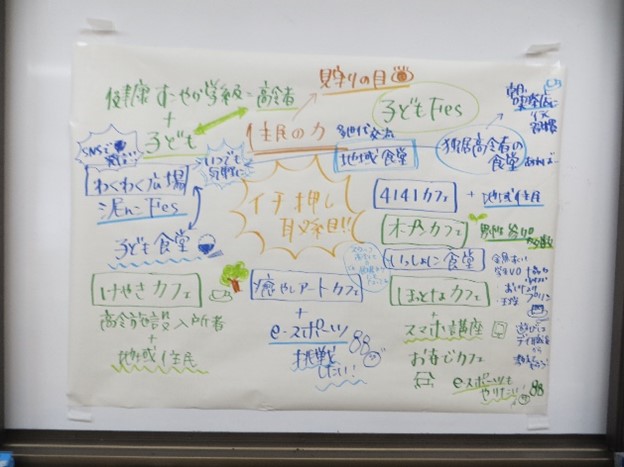

*にじいろキッチンは子ども食堂の枠組みを超えた活動になってきている。まさに「まちづくりプラットホーム」と呼べそう!

*今日の狙い

・にじいろキッチンという空間の体験

・にじいろキッチンでどんなことができている?なぜできているの?

・自分だったらにじいろキッチンで何をしたいだろうか?

◎実践報告「にじいろキッチン大解剖」

にじいろキッチンに関わる4人の方にお話しをいただきました。

【にじいろキッチン代表 田中純子さん】

*にじいろキッチンの立ち上げ「子どもを真ん中に」

*食をベースに人が集まる場~4つのつながり~

①学生とのコラボ②バザーの開催「手作り市」③山科区社協花壇プロジェクトとのコラボ「おれんじロード」④企業とのコラボ

*にじいろキッチンの特徴

①みんなの居場所となる子ども食堂 ②ゆるいつながり

『にじいろプロジェクトにあなたはどんな関わりをしてみたいですか?』

【京都橘大学まちづくり研究会】

にじいろキッチンで毎回子どもが楽しめる遊びコーナーを企画されている学生団体の方にその思いをお聞きしました。

*他の学生とは違うことがしてみたいという思いが始まり。

*子どもに憧れられる大人になるのが目標

*にじいろキッチンで「やりたいことができた」と感じた。

*子どもを楽しませに来ているが、楽しませてもらっている。

*これからはもっと遊びで子どもをあっと驚かせたい。

【和’sハウジング】

今年からにじいろキッチンで参加者のための様々な企画(ものづくり体験・パンの販売・作品展示など)をされている建築会社の方にお話をいただきました。

*区社協にボランティア相談して紹介されたのがきっかけ

*ボランティアや居場所づくりについて学ぶ機会になっている

*今後は活動を継続しつつ、いろんなアイデアを実現してより活発化させたい。

【本願寺山科別院】

にじいろキッチンの会場である本願寺山科別院さんよりにじいろキッチンへの思いをお聞きしました。

*お寺の「子どもたちをはぐくむために」というテーマに沿って何かしたいと思っていたところに子ども食堂の相談があった。

*あらゆる世代が集って会話が生まれているのが素晴らしいと思う

*仏様は誰もに平等に関わるが、にじいろキッチンはその心に基づいた活動でありお寺の思いと重なっていると感じている。

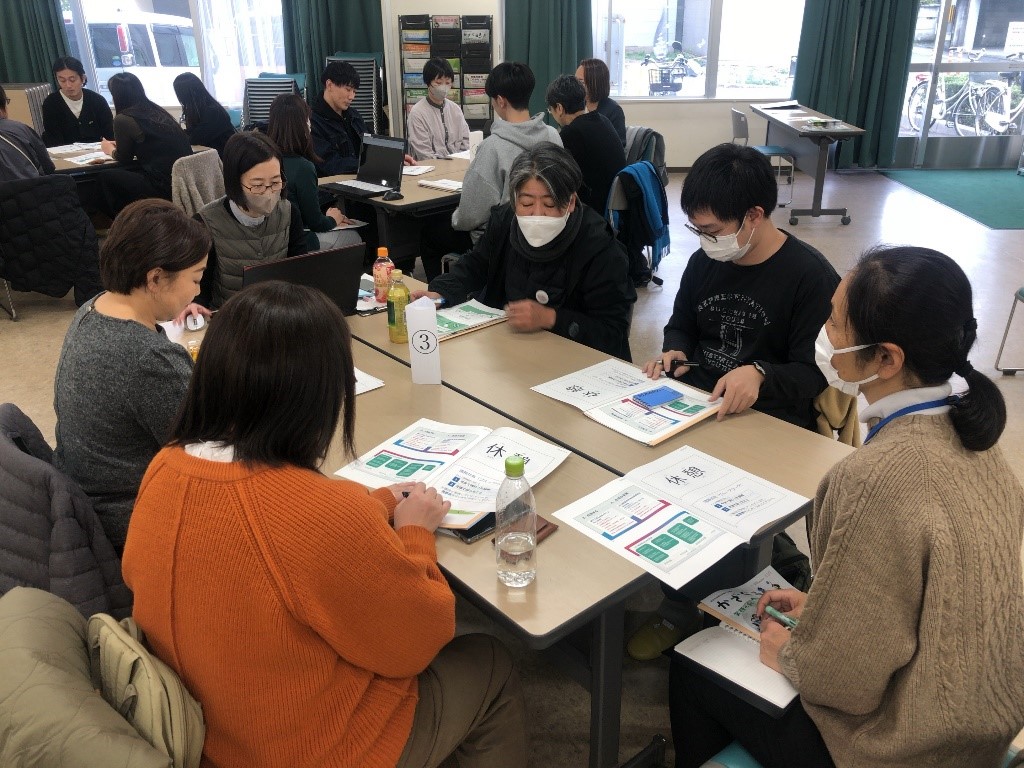

◎グループトーク

グループに分かれて感想やそれぞれの活動を共有しました。各グループ盛り上がって話し込んでおられる様子でした。

会場では、子ども食堂に関心をもち参加してくださった方が子ども食堂の運営者と知り合い、見学に行く会話が生まれていたり、運営者同士が名刺交換したりする場面も見られました。お互いのことを知り「つながる」場となりました。

また、アンケートでは下記のようなご感想をいただいています。

・一緒に協力されている方々のそれぞれの想いを聞くことができました。

・子ども食堂にもいろいろあって多様であっていいんだなと思いました。子ども食堂はいろいろあっても中心に「子ども」があると感じました。

・いろんな子ども食堂でボランティアをしていて、どん形であれ何かしたい・できることで役に立ちたい思いがあればできるんだと思いました。またこれからも地域活性化の為にできることをしたいなと思います。(子ども食堂ボランティア)

・同じ思いを持った方々と新たな繋がりを持つことができました。(子ども食堂運営者)

たくさんのご参加があり、子ども食堂への関心をもっておられる人の多さを改めて感じました。今回の講演会、交流会をきっかけに、また新たな活動が生まれたり、何か次につながっていけば嬉しく思います。参加してくださった皆様ありがとうございました!

【南区】子どもの居場所づくりネットワーク情報交換会を開催しました!【7/11開催】

7月11日(木)に南区の子どもの居場所について考える情報交換会を開催しました。

子どもの居場所とは、主に「子ども食堂」や「フリースクール」など、支援者や地域の方々と関わりながら、子どもの育ちをサポートする場のことです。

その子どもの居場所に携わっているスタッフの方々にお越しいただき、前半はそれぞれの団体でどのような活動をしているのかを紹介する報告会、後半はテーマを設定しグループワーク形式の座談会を行いました。

グループワークのテーマの一つ「地域とのつながりで工夫していることは?」では、地域住民や関係機関との連携を好事例として紹介された方もいれば、地域とのつながりに不安を抱いている参加者もいらっしゃいました。しかし似たような経験をされた別の参加者からの「わかるわかる!」といった共感の声や、どう乗り越えたのかアドバイスを共有する姿が垣間見えました。

参加者からは、「普段接することのない方と話ができてよかった!」「みなさんがどのような思いで活動されているのか聞いてモチベーションが上がった」「今後の活動のヒントになった!」との声をいただきました。

【西京区】子どもの居場所づくりをしているみなさんと情報交換会を開催しました!【9/3開催】

9月3日(火)、洛西口高架下の京都市交流促進・まちづくりプラザにて、西京区で子どもの居場所づくりをしているみなさんと、情報交換会を実施しました。

今回集まってくださったのは、子ども食堂をはじめ、不登校のお子さんとそのご家族の居場所や、中高生のためのフリースペースを実施している団体のみなさん。

西京区でも、子ども食堂や学習支援を実施する居場所のみならず、子どもたちの様々なニーズに寄り添った、多様な活動が広がっています。

今回は、いろいろな理由で学校に行けない・行かない子どもたちと、その親御さんのための居場所を運営している「オープンスペース祐の風」と、

中高生が自由に過ごせるフリースペース「洛西CHOTTO」より、活動のご報告をいただきました。

どちらの居場所も、子どもたちの「エネルギーをためる場所」という共通点がありました。

何もしなくてもいい、ただいるだけでいいし、何かしたいことができたら、それを全力でサポートする。そんな包容力が、多くの子どもたちの居場所になっている所以なのだと感じました。

活動報告後、みなさんのざっくばらんなおしゃべりの中では、

「子どもだけではなく、大人(親)の居場所でもありたい」

「学校の先生と交流したい」

「さらにいろんな活動が地域に増えて、子どもたちが自由に選べるようになってほしい」

といった、今後の展望や、願いについても話題に上っており、和気あいあいとした雰囲気の中、会は終了しました。

来年度も引き続き、子どもたちを地域で見守る団体同士の思いを共有しながら、西京区の子どもたちの育ちを支えるつながりづくりを続けていきます。

【下京区】居場所運営に関する情報交換会「下京区たねダンゴⓇプロジェクト」を開催しました!【7/30開催】

みなさんは「たねダンゴ」を知っていますか?

「たねダンゴ」は、園芸用の土をよく練ってダンゴ状にし、そこに花や野菜のたねを練り込んで、プランター等に植えて育てる新しいたねまきの手法です。コロナ禍を経て、誰でも楽しく参加できるコミュニケーションツールとして、今注目されています。今回の情報交換会では、この「たねダンゴ」づくりを通して、区内の子どもや高齢者の居場所運営団体が交流することを目的に実施し、様々な居場所から14名の方にご参加いただきました!〈地域支え合い活動創出事業との共催〉

〈内容〉

① 実践 「夏~秋咲きのたねダンゴにも挑戦しよう!」

② たねダンゴのある居場所マップ”完成披露

③ 情報交換・交流

〈みんなで楽しみながら!初対面と人とも和やかに〉

まずは、みんなで協力してたねダンゴづくり!ダンゴを作り、肥料を入れて、種をつける・・・。みんな集中しながらも、大きさを比べ合ったり、綺麗なダンゴができたら褒め合ったりと和気あいあいな雰囲気でした。初対面の人ともたねダンゴ作りを通して和やかに話すこともできました。完成したたねダンゴは、それぞれの居場所に持ち帰って大切に育てていただきます。どんな花が咲くか楽しみですね。

〈リラックスした雰囲気で会話も弾みました〉

「たねダンゴ」をつくった後は、各居場所団体の活動や大切にしていることについて、情報交換を行いました。

参加者からは、「他団体がどういった活動をしているか知れてよかった」「地域で居場所活動を行っている人と繋がっていきたい」といった声が聞かれました。

また、今回は、高齢者の居場所に取り組んでいる団体と子どもの居場所が集まったこともあり、子どもと高齢者が関わっていくことについて、互いの視点からの意見が出てきて双方の理解が深まりました。多世代の交流という点にも活かしていけたらいいですね。

〈「たねダンゴ」の成長をみんなで見守ります〉

参加頂いた皆さんのご協力もあり「たねダンゴのある居場所マップ」が完成しました。各居場所でスタンプを集めることでお得なチケットがもらえます!これを機に地域の居場所活動を皆さんに知ってもらえると嬉しいです!

今回作成したたねダンゴも今後はLINEのオープンチャットを活用して、「たねダンゴ」の成長をみんなで見守ります。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

【右京区】令和6年度右京区子どもの居場所づくり情報交換会「語り合おう、つながろう!子どもの居場所」を実施しました!【10/30開催】

本情報交換会では、右京区内で活動する子どもの居場所の運営者や子ども文庫等が集まり、蓄積された経験と知識を共有することで、子どもの居場所の意味や価値をともに考え、地域とのつながりの視点や運営ポイント、運営上での困りごとを話し合うことで支援の輪を広げることを目的として開催しました。

〈内容〉

・第一部 ゲストによるリレートーク

ゲスト :特定非営利活動法人山科醍醐こどものひろば 村井琢哉さん

活動報告:このはな文庫 鈴木さん、えがおになるキッチン(NPOフラワー・サイコロジー協会)浜崎さん、嵐山こども食堂 高畑さん、おかわり食堂(母子生活支援施設野菊荘)池田さん

・第二部 グループワーク(自己紹介・聞いてみたいこと・関心があること)

情報発信(子どもはぐくみ室の取り組みについて・京こどもいばしょフェスについて・寄付物品について)

〈第一部 ゲストによるリレートーク〉

まず、ゲストによるリレートークを行いました。村井さんにご講演いただいた後、活動報告を4人の方にしていただき、村井さんとのトークセッションが素敵な時間となりました。

「こどものためではなく、自分も好きなことのできる居場所でありたい」、「社会参加につながるための支援の入り口として開催している」「右京区内にたくさん居場所があるのに知らない人が多く、他とつながりたい」「子どもの声が届くよう、少しずつ動いて国を動かすレベルにしていきたい」といったトークが繰り広げられました。

〇参加された皆さんの感想〇

・それぞれの様々な活動と想いが聞けて良かった。

・子どもに関わる多岐にわたる分野の話を伺うことができて良かった。今の困りごとについて参考になる話があった。

・子どもに何かしてあげることを考えがちだが、参加者も巻き込んで心地よい場所を作るというのがささりました。若いお母さんに活動がささってつながっていけるといいなと思います。

それぞれの立場でお話いただき、その活動内容にとても感銘を受けました。

〈第二部 グループワーク「右京の今・これからを考えよう」〉

5つのグループに分かれて情報交換を行いました。自己紹介の後、聞いてみたい事や関心があることについて話し合いました。「子どもの行き帰りの安全面はどうしてる?」「広報はどうしてる?」「活動を通して子どもから元気をもらえる」「これをきっかけにコラボしていきたい」等の話があり、活発な意見交換が行われていました。

〇参加された皆さんの感想〇

・各団体の状況を聞くことができ、自分に今できることや課題を見つめなおすことができました。

・安全対策について考えさせられました。明るい時間でも子どもには危険が付きまといますので心して対策をとっていきたく思います。

・それぞれの悩みを聞けて新しい気づきがありました。

・活動を循環させていくためには、多世代交流が大切だと感じた。

・新しい方と知り合い、それぞれが困っておられることが聞けました。

・横のつながりを得ることができた。

・子ども文庫さんの活動について知れて良かったです。

≪第二部 グループワーク「右京の今・これからを考えよう」の様子≫

最後に右京区長より「行政ではできないことを子どもの居場所運営者の方々は取り組まれておられるため、つながっていきたい」とお言葉をいただきました。

右京区社会福祉協議会では引き続き活動団体の皆さまの活動に役立つ情報交換会等の企画を進めて参ります。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

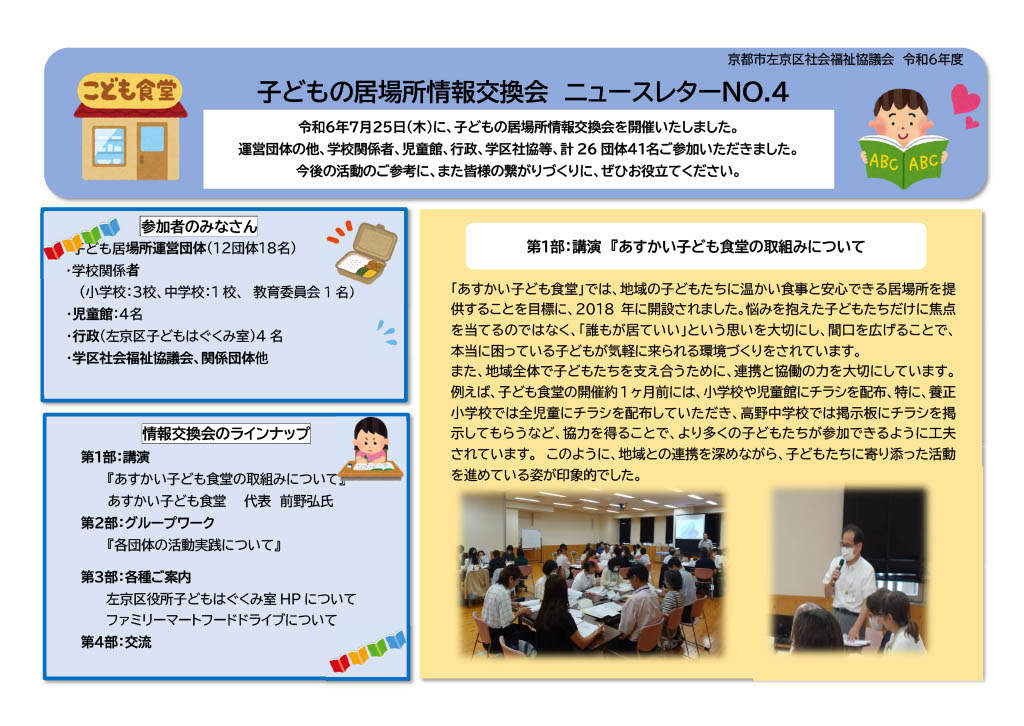

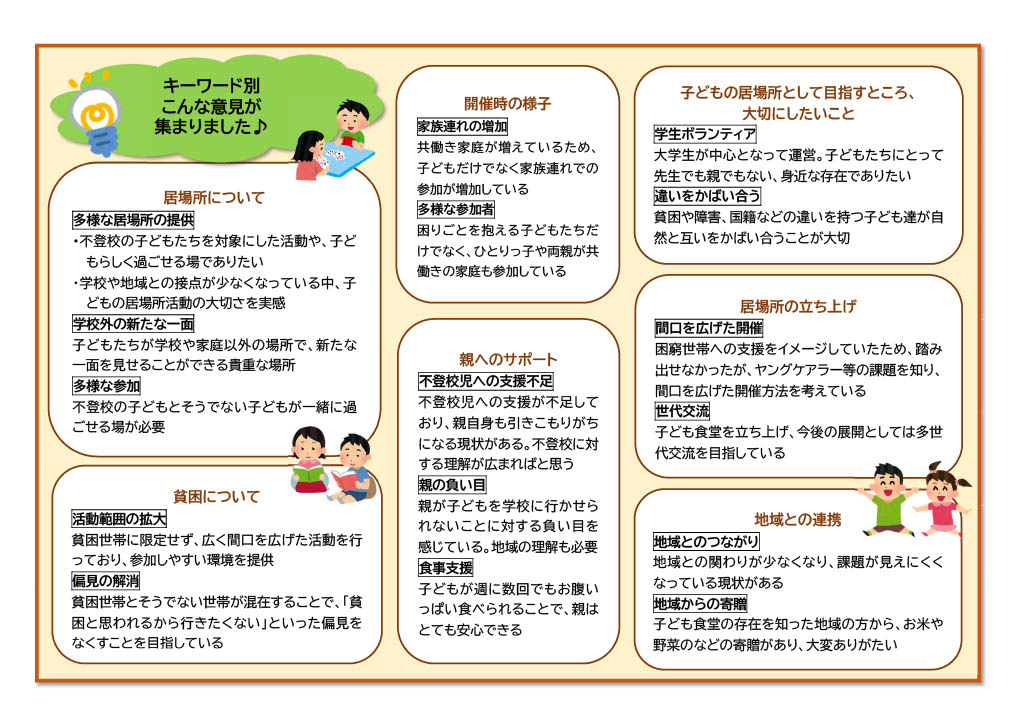

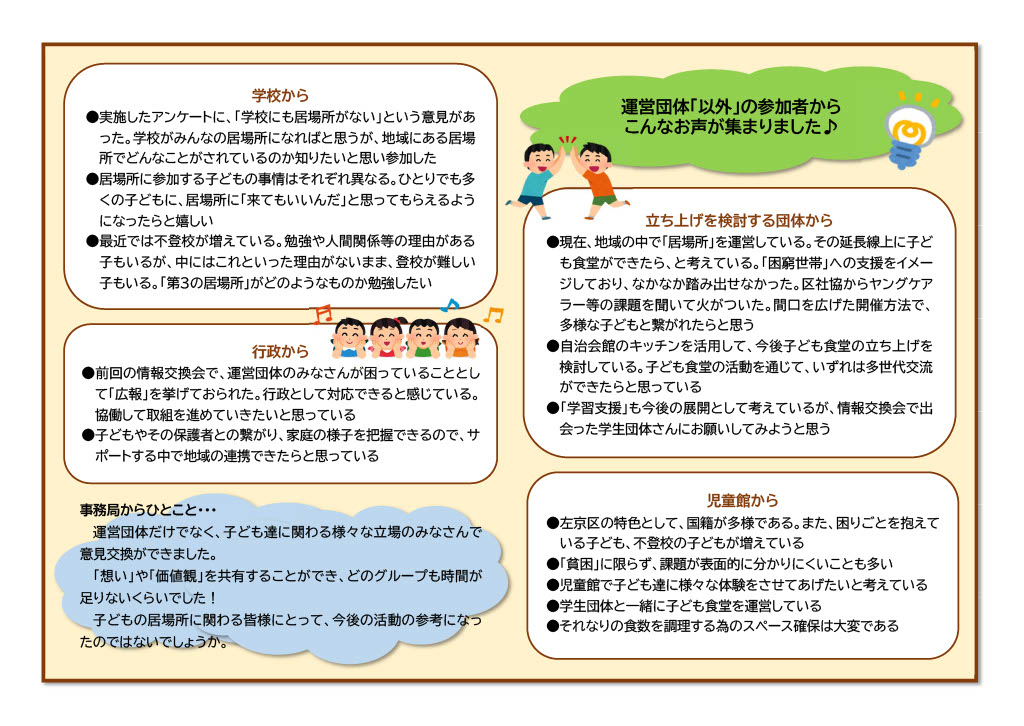

【左京区】令和6年度 子どもの居場所情報交換会を開催しました!【7/25開催】

左京区社協では、令和6年7月25日(木)に「子どもの居場所情報交換会」を開催しました。

当日の様子をニュースレターにまとめましたのでご覧ください。

【中京区】子どもの見守り交流会~夏休みの子どもたち~を開催しました【7/10開催】

中京区では、子どもの居場所の情報交換会を通じて団体同士の横のつながりが少しずつ強化されてきました。その中で、子どもの居場所団体や子どもに関わる施設の方から「中京区で子どもを見守る関係者とつながれるあたたかなネットワークがあれば」という意見が多くあり、地域の学区社協の役員さんや、保育施設、小学校、行政の皆様を対象に周知し今回の見守り交流会を企画しました。また、小学校の先生の方からも「小学校は夏休みの子どもたちを送り出すのが心配なこともあります。」というお言葉もあり、夏休みをテーマにこの時期に設定させていただきました。当日の様子をご紹介します。

「更生保護施設とかつて子どもだった人たち」

今回の会場は、中京区社会福祉協議会ではなく、中京区社会福祉協議会から少し南に行った更生保護施設盟親という場をお借りして実施しました。更生保護施設盟親では、犯罪や非行に陥った人たちに対して、「あたたかく迎える」「あたたかい布団を」「あたたかい食事を」を大事に地域や社会とのつながりを支援されています。更生保護施設にいる人たちも、かつて子どもだった人たちです。子ども時代に、困りを感じていた人も少なくありません。その中で、交流会に入る前に、更生保護施設盟親の松平施設長に子どもの居場所とのつながりについてお話いただきました。

更正保護施設について学びや思いを深めたあとに、交流会をスタートさせました。交流会ではまず、テーブルごとの交流に入る前に、オリエンテーションとして3つの団体から話題提供をしていただきました。

「小学校からみた夏休みの子どもたちの姿と夏休み前の取組」

小学校では、コロナ前までやっていた学校を開放する夏休みの取組が減っていると朱一小学校の志村先生はお話されました。その中で、夏休み送り出すことに対して、気になることもある。子どもや保護者がしんどくならないよう、情報提供など行っていきたいとされ、学校が子どもの居場所の情報を知ることの重要性についても確認しました。

「地域の夏休み期間の取組」

昨年度、夏休みの子ども向けに宿題カフェを行っていた本能学区から実践報告をしてもらいました。

宿題カフェは、小学生が大学生や高齢者に見守られながら宿題を行う活動です。本能学区社会福祉協議会が場所を提供し、活動の中心メンバーは同志社大学のサークルUnivateです。家では宿題について集中できない子どもたちが1-2時間見守られながら学ぶ活動で、保護者の方も助かるという声が多かったと言います。活動紹介の後は、本能学区社会福祉協議会の乾会長から、学区社協が子どもの居場所事業をする意義についてお話いただきました。

「子どもの居場所の夏休み期間の取組」

最後に子どもの居場所を代表してReframeの朝倉さんより、夏休みの活動についてお話しいただきました。夏休みの子どもたちにとって、経験となるようなキャンプや、工作など体験学習を大事にしているというお話や、地域の方にも参加してもらえる夏祭りを行っている紹介をしてもらいました。「不登校の子の中には、学校がある期間は、家から出ていることを後ろめたく思う子どももいます。家にこもらず、外に出ていいということを伝えている」とお話されました。

いよいよグループに分かれての情報交換です。今回は近隣学区の団体や地域支援者、関係機関がグループになりお話をしました。テーマは夏休みの子どもたちです。夏休みの子どもに対して、中京区での課題や取組について話し合いました。その中でどのグループでも出た意見が「適切な情報を子どもや保護者に伝えたい」という思いや、「地域の中での横のつながりをつくり顔の見える関係性を持つことが大事」というものでした。

最後に中京区民生児童委員会の鵜飼会長から、「子どもの居場所団体や地域支援者などが、可能な限りお互いが多様な情報を持ち合う。そして、それを何とか子どもと家庭に届けたい。そして、子どもと家庭が、『今日はちょっと絵が描きたいからあの場所にいってみよ』『今日はちょっとお腹がすいているから、あそこの居場所にご飯を食べにいこう』というように自由に選択できることがもし可能であるならばそれはそれで一つの動きとなっていくだろうと思います。」とお話してくださり、この動きは今の中京区だからできることなのではないかとし、団体の横のつながりの重要性を再確認しました。

今回の情報交換会で、子どもに関わる人たちのネットワークづくりの第1歩になっていればと考えています。

【上京区】令和6年度「上京こども応援団」交流会を開催しました!【7/29開催】

7月29日(月)上京区総合庁舎にて、【令和6年度「上京子ども応援団」交流会】を開催し、上京区内の子ども食堂や不登校の親の会のスタッフ、学習支援、子どもの遊び場など運営されている方、地域でこれから子ども食堂を始めたい方、幼稚園の先生など、様々な立場から26名の方にご参加いただきました!

今回の交流会では、特にテーマを設けず、「この場に期待すること」「現在の活動のこと」「寄付金の活用」などについて、対話之町京都ヲ目指ス上京の小畑あきら氏を講師としてお招きし、参加者全員で対話会を行いました。

【交流会の様子】

第1部では、「この場に期待すること」「現在の活動のこと」等について、皆さまからご意見を頂き、情報交換を行いました。

・上京区で育つ子どもたちの将来のために、皆で何ができるか考えたい。

・居場所に来てくれた子たちに楽しんでもらいたい、またその保護者の方には肩の力を抜いてもらいたい。

・親がにこにこしていると子ども達も嬉しいと思う。そのためにも、親御さんにはホッとする時間をつくってあげたい。

・参加者が少なく、困っている。子どもとどうやったら出会えるか考えている。活動されている皆さんの経験を聞きたい。

・居場所を運営していく中で、参加される方にとって「最初の第一歩」を踏み出すことがなかなか難しいように思う。そのためにも、細く長く活動を続けていき、安心安全である居場所だと思っていただけるように、SNS等で活動を発信し、どんな活動をしているのかよく知ってもらう必要があると思う。

トーキングサークルの中心には、ミーとスナフキンが話の聞き役で真ん中に居てくれています。

話をする人がミーを持ち、ミーを持っている人だけが話すことが出来るシステム。ミーを持っている人以外は聞き役に回ります。

参加者の方からは、「ミーを持つと話したい気持ちになった」「スナフキンの背中に哀愁を感じますね」「スナフキンの背中、貯金箱になってるんですね」など、和やかな雰囲気に。

第2部では、「寄付金の活用」について皆さまからご意見を頂きました!

・元小学校を活用した居場所づくり

・メタバースのような空間を作り、直接人と合わなくても人と人が繋がれる仕組みをつくる

・子ども達の安全を守るために、街中にとびだし坊やを設置するのはどうか?

・上京区内の居場所が載っているマップを作成し、区内の居場所が一目でわかるようにする

・居場所のスタンプラリーの実施(毎年恒例?)

また、アンケートでは以下のようなご意見をいただきました。

〇第1部 交流会について

・知らないだけで思いをもって活動されている方がたくさんいるんだなと思いました。

・様々な立場の方が集まっておられ意見が出されたものを聞くことで、刺激を受けました。なかなか多勢の方の話を聞く機会がないので良かったです。トーキングサークルの型だったからこそだと思いました。

・最初かたくるしかったものが、何周かすすむにつれて話が出るようになり、本音を出すということの大切さを知りました。

・自己開示できる場、しやすい場をつくり、つながるきっかけづくりをしていくという流れをつくるのが大事と感じた。

〇第2部 交流会について

・コミュニティースペース、子供がテクノロジーに触れられる場、元小学校のプールを活用した農園

・分配ではなくでっかい拠点をつくる、上京で一つの事業をつくる「上京食堂」、お金を生む、増やす原資

・上京区内の居場所が載っている、「居場所マップ」の作成(Web上ではなく紙ベースで)

・スタンプラリーは所謂”居場所”だけでなく、商店や保育園、幼稚園など、子供が行けることころならどこでも含むものが良いなと思います。また、折角1人1台端末を持っている時代なので、「上京区の子ども+教育関係・支援者だけが使えるSNS」があれば面白いなと思いました。

上京区社協では、引き続き活動団体の皆さまの活動に役立つ情報交換会等の企画を進めて参ります。今後の企画についてのご意見も募集しておりますので、上京区社協までお気軽にお問い合わせください。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

【中京区】子どもの居場所とであう「であいひろば」を開催しました!【6/16開催】

6月16日(日)に子どもの居場所とであう「であいひろば」を開催しました💛

12月に大盛況で終わった「いばしょクリスマス会」ですが、たくさんの人が来てくださったこともあり、ひとりひとりとのお話が丁寧にできなかった反省もありました。

気になる方や、相談まではいかないけれどお話を聞いてみたいなという方向けに、もうすこしゆっくりした空間でイベントを実施できないかというのが、今回のであいひろばの企画の始まりでした🌱

であいひろばに向けて、タイトルや企画内容、広報先など、実行委員会を開き話し合いました。合言葉は「1回やってみよう!あかんかったらまた考えたらいいよね」で、やってみる気持ちを大事に企画しました😊

であいひろば当日は、お昼から出展団体とボランティアの皆様との打ち合わせや顔合わせをし、思いの共有をしました。地域の役員さん、団体さんなど様々な立場の方と意見交換をしました!

いよいよ13時から開始すると、区内外から77名の参加者が来てくださりました。相談コーナーの参加者からは、「子どもの居場所を探していましたが、私がまず居場所を求めてもいいんだと思えました」と笑顔で帰られるお母さんもいました。

子ども文庫では、最初は読み聞かせを聴けなかった子どもたちも3回目には集中して聞いている姿や、学校に行けない子たちが制作に集中する姿もありました。また、初めは、このであいひろばの会場に足を入れるのに時間がかかったお子様もいました。帰りには満面の笑顔で帰っていかれました。

様々な立場の団体が集まることで、色んな人が、自分らしくいられる場や人にであうことができるような取組になりました。終わった後は、実行委員会で振り返りを持ち、こういった取り組みを継続できたらいいなという思いを共有しました。

中京区社会福祉協議会 TEL:075-822-1011 FAX:075-822-1829

社会福祉法人 京都市中京区社会福祉協議会 – 京都市中京区社会福祉協議会の公式ホームページです

「つながり、ささえ、ふれあう中京のまち」 (nakagyo-syakyo-kyoto.jp)

Instagram:@nakagyoshakyo

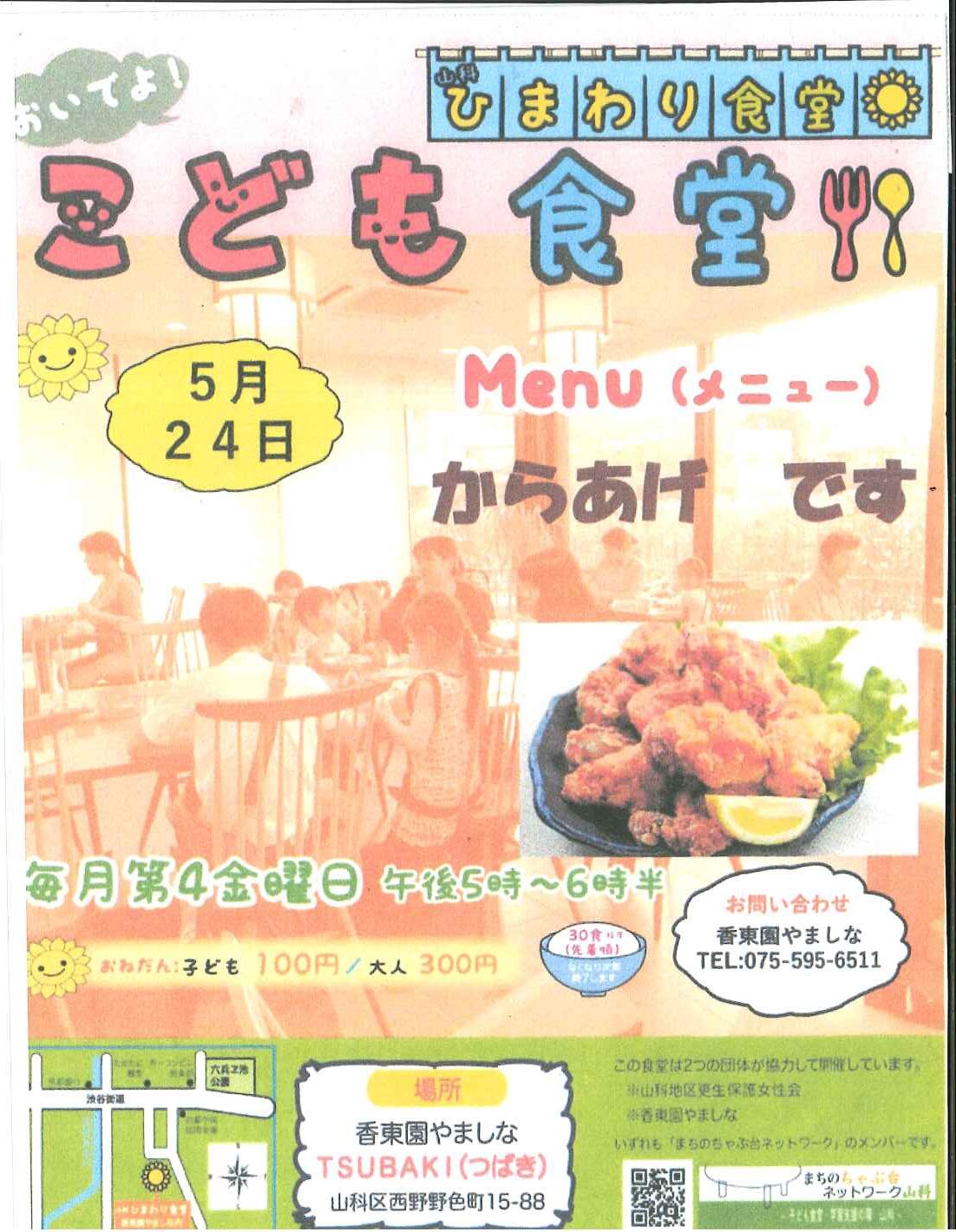

【山科区】山科ひまわり食堂を取材しました

【子どもの居場所】「山科ひまわり食堂」が再開されました!

4月26日(金)「山科ひまわり食堂」が香東園やましなTSUBAKIにて開催されました!

コロナ禍での活動休止を経て4年振りの再開となりました。

この日のメニューは、カレー、スープ、サラダです。

山科地区更生保護女性会と香東園やましなTSUBAKI(カフェ)のスタッフ、大学生のボランティアのみなさんが愛情を込めて調理・配膳してくださっています。

再開初日ということでスタッフの方は「誰か来てくれるかな?」と不安そうにされていましたが、開始時間になると、続々と訪問者が!

親子連れやご近所の方、小学校高学年の男子グループなどとてもにぎやかでカフェ内が笑い声でいっぱいになりました。

「おいしい!」「いっぱいたべや~」など微笑ましい会話も聞こえました。

次回「山科ひまわり食堂」は5月24日(金)17時~18時半に実施されます。

詳しくはチラシをご覧ください!

【右京区】おかわり食堂を取材しました!

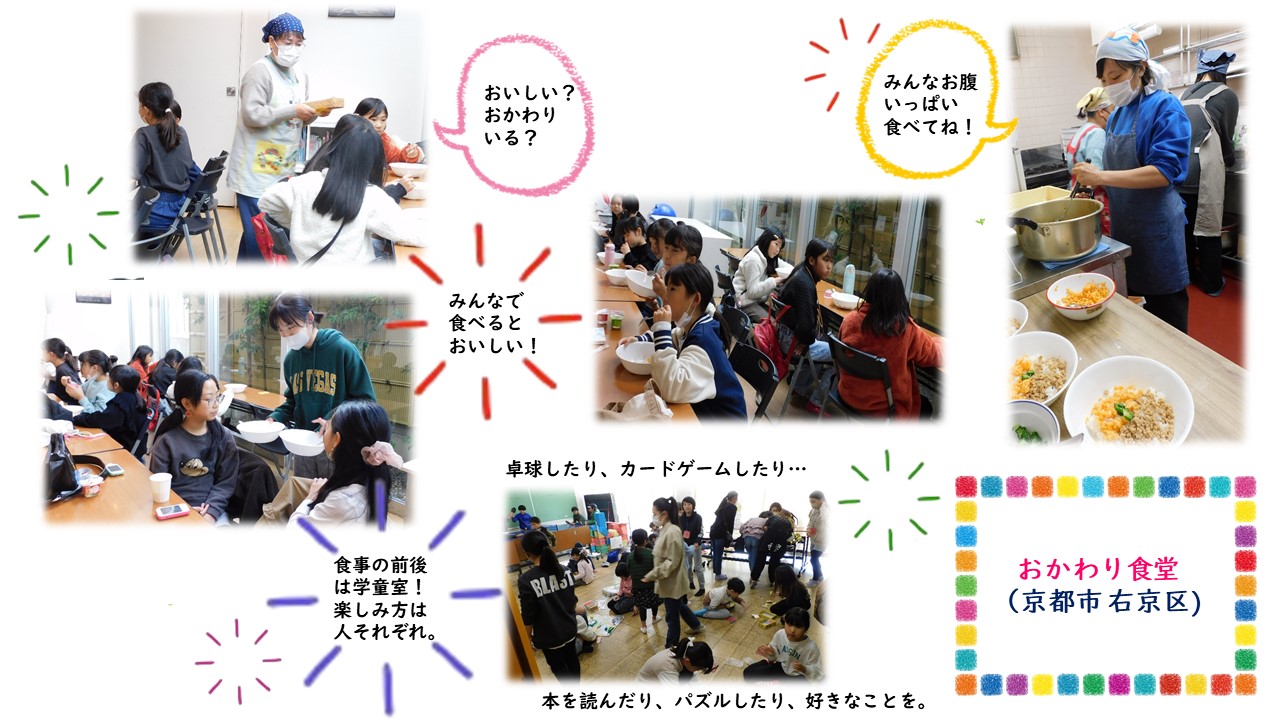

おかわり食堂は、右京区の母子生活支援施設「野菊荘」で、小学生を対象に、毎月第3土曜日に開催されています。11時半になると続々と子どもたちが集まりはじめ、好きな部屋やテーブルに座りはじめます。取材日の献立は「三色丼」。みんなで食べるご飯は本当に美味しく、「おばちゃん!おかわり」との声もあちこちから聞こえてきます。また食事の順番待ちする子や、食後にも子どもたちが楽しめる場として開放している「学童室」からも、子どもたちの楽しそうな声が絶えません。

そんな「おかわり食堂」は、野菊荘、京都市山ノ内児童館、山ノ内民生委員・児童委員協議会とで協力し合い、運営されています。

今回の取材では、野菊荘からは池田さん、田中さん、山ノ内児童館からは、三浦先生、山ノ内民生委員・児童委員協議会からは伊藤会長と東海主任児童委員にお話しをお伺いしました。

〇活動を始めたきっかけを教えてください。

ご両親が共働きで、土曜日に1人で食事をする子どもがいることや、そもそも食への興味が薄いような子どもの数が増えてきている中で、そのような子どもが友達と楽しく食事が出来る場所が提供できたらなという想いと、地域の小学生や保護者の方々に地域の子育ての拠点として認識してもらいたい想いで始めました。

〇民生委員が関わることになったきっかけを教えてください。

第1回目の時に孫が行きたいというので保護者として連れてきたところ、「民生委員さんが来られた!」と言って職員の方々に快く迎え入れて頂き、中の様子を見る機会がありました。そこでこれは主任児童委員に伝える必要がある!と感じ、その日に状況を報告したところ、主任児童委員もぜひ次回から関わりたいと希望されたことがきっかけで今につながっています。

後々、野菊荘からは、本当は最初から声かけてお手伝い頂けたらと思いつつ、民生委員の負担になってはいけないと思っていたので、民生委員から協力の申し出を頂き大変喜んで頂けたと聞いています。

運動会やふれあいまつり等、外に居る時でも子どもたちから「おかわり食堂のおばちゃんや」と声かけしてくれることが嬉しいです。また角家で「おかわり食堂」のポスターを掲示していることもあり、子達が楽しそうに子ども食堂を話題にしてくれている声が聞こえることもあります。それを聞くと、やっていてよかったなという気持ちになります。

〇子どもたちに広がったきっかけを教えてください。

食事をする場所だけではなく、その前後で施設の学童室を開放して、子どもたちが遊んで帰ったり、お友達と待ち合わせをしたりできるスペースを一緒に設けました。それが、ただご飯を食べてさよならではなく、残って同じ年の子達と遊んだり会話したりすることができるようになり、施設がそうやって過ごせる場所の1つとして広まったのではないかと思います。

〇活動する中で嬉しかったことを教えてください。

低学年時に学童にきていて卒館した子達がこれまでは見えづらかったですが、今高学年になって「おかわり食堂」に来てくれています。それが居場所となっていることが実感でき大変嬉しく思います。卒館後もつながりがもてて、見守りが出来ることができる点は良かったし、安心できます。

〇大事にしていることを教えてください。

おかわり食堂の中で支援の必要な子どもを把握して、野菊荘と山ノ内児童館で地域支援として行っている学童保育や学習支援等の事業に案内し、「切れ目のない支援」を大事にしながら取り組んでいます。

本当に多様な「つながり」がうまれる魅力的な活動だと感じました。

活動者インタビューは動画でもご覧いただけます。ぜひご覧ください!

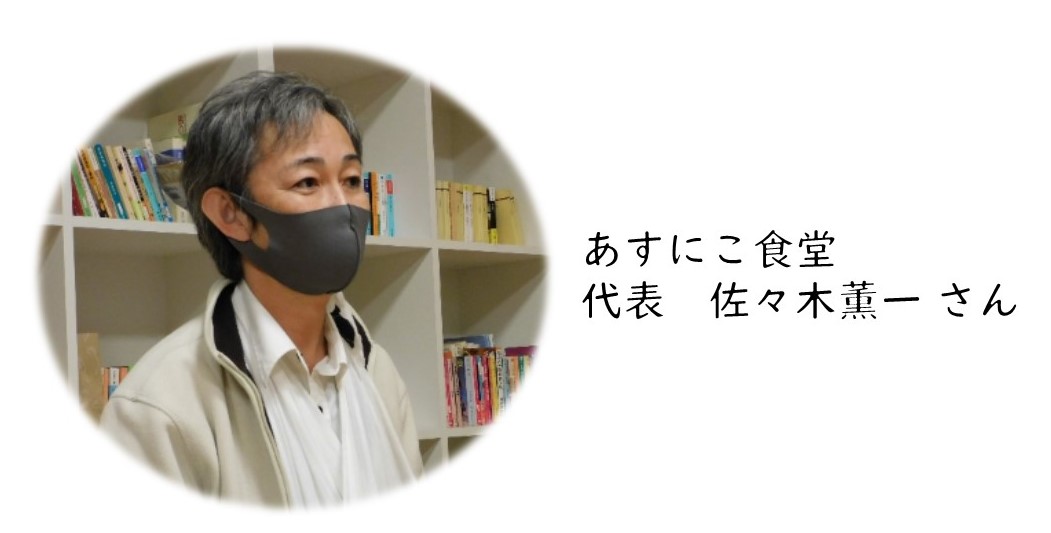

【上京区】あすにこ食堂を取材しました!

あすにこ食堂は、サービス付き高齢者向け住宅「咲あん上京」を会場とし、令和5年4月に立ち上がった新しい子ども食堂です。代表者の佐々木さんの「参加してくれた子どもたちが笑顔で過ごしてほしい」「明日も笑顔でいてほしい」という想いは団体名の由来にもなっています。

◆立ち上げのきっかけはどのようなものでしたか?

自分が子どもと関わる中で抱いた想いが原動力になっています。

「大人が子どもの声や意見を正しく受け止めるためにはどうすればいい?」「世の中には声をあげたくても出しにくい子どもがいるのではないか」

そんな想いから、子どもの声を受け止める場として子ども食堂を立ち上げました。

◆「咲あん上京」が会場になったきっかけはどのようなものでしたか?

ちょうど「咲あん上京」で子ども食堂をしたいと考えていた方がおられて、上京区社協さんにマッチングしていただき、この施設を使って開催することができました。その方も今や「あすにこ食堂」の一員として欠かせない存在です。

◆活動するうえで大切にしていることはなんですか?

子どもが成長する過程では、様々な大人との関わり・経験が子どもの成長過程において大事だと学びました。「あすにこ食堂」が地域の大人とたくさん触れ合うことができ、地域で子どもと関わることができる場にしていきたいですね。

また、ここはなるべく間口が広い場にしたいと思っています。もしかしたら来てくれる子どもの中には生活環境が良くない子がいるかもしれない。その子のシグナルを見逃さないようにしたいと思っています。

◆今後の意気込みについて教えてください。

自分が子ども食堂を開催してみて分かったことですが、子どもたちに対する解釈は自分なりのものしかなく、それが個々の子どもたちにとって正解か不正解かは分からないということです。自分たちだけでは分からないから、子ども食堂・子どもの居場所同士が横につながって考えていくことが大事だと思い、京都市内で子どもの居場所同士のネットワークを作りたいと考えています。そのためには、まずは「あすにこ食堂」と自分をもっと知ってもらうことが必要だと考えています。

ご自身の体験を元に、「子どもの声を受け止めるために」「明日も笑顔で過ごしてほしい」など熱い想いを抱き、たくさん子どものことを学びながら活動されておられました。

インタビューは動画でもご覧いただけますのでぜひご覧ください!

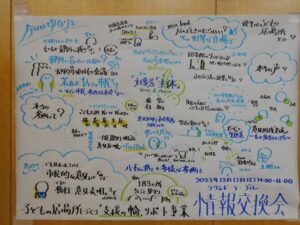

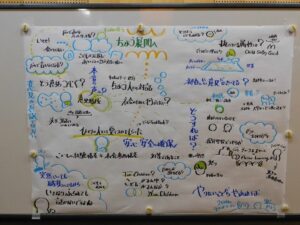

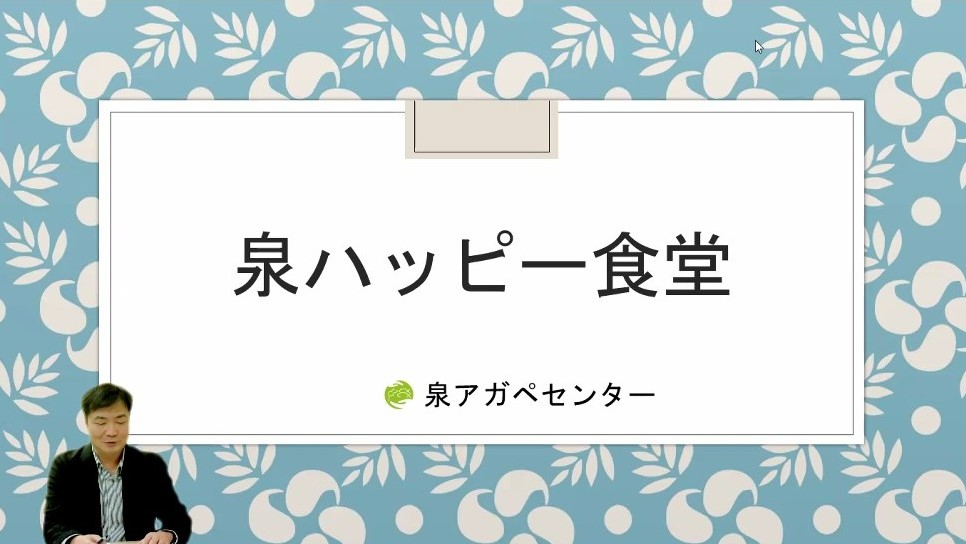

【市域】情報交換会(ラウンドテーブル)を開催しました【12/12開催】

令和5年4月に施行されたこども基本法では、子どもの権利の尊重を理念に位置づけ、子ども施策の策定、実施及び評価にあたり、子どもの意見を反映させるために必要な措置を講じることが定められました。私たちは、子どもの最善の利益を実現する観点で、子どもの意見表明と参加を大切にした地域や社会をどのように創っていくかが問われています。

本事業においても、子どもの意見をどのように居場所づくりに反映し、子どもの参加をどのように具体化することが、子どもの相談・救済につながる「気づき・見守り」機能の支援のあり方にもつながると考えています。

このような問題意識のもと、今後の子ども施策や本事業の推進を図るうえで何が必要で効果的か探るため、市民・地域活動や施策づくりに関わる皆さまをお招きして、ラウンドテーブルを開催しました。

〈参加者〉(順不同)

土肥潤也さん (NPO法人わかもののまち)

村井琢哉さん (特定非営利活動法人山科醍醐こどものひろば)

宇野明香さん (特定非営利活動法人happiness)

宅間和美さん (京都子どものミライ作り・ポレポレ)

竹田明子さん (京都市ユースサービス協会)

冨田泰行さん (京都市児童館学童連盟)

三宅正太さん (山科醍醐こどものひろば/ファシリテーショングラフィッカー)

オブザーバー:京都市

事務局:京都市社会福祉協議会 地域支援部

1 「こども・若者参画と意見反映」について

発題:土肥潤也さん(NPO法人わかもののまち 代表理事)

第1部では、こども家庭庁こども家庭審議会の委員を務めるなど、子ども・若者の意見表明と参画に学識を有する土肥潤也さんから、子ども施策に関する国の動向や、全国的な実践についてお話をいただきました。

○こども大綱について

こども基本法に基づくこども大綱では、子どもの意見反映と参画が基本方針のひとつになっています。ミスリードになってはいけないのが、「子どもの意見を聴く」とは子どもの意見を何でも聴けばいいということではなく、出来ないことは出来ないと言い、その理由を伝えることです。こども家庭庁では、大綱の答申策定にあたって、3千件以上のこども・若者の意見を聴いていますが、反映できない意見はその理由も説明しているなど、聴いた結果のフィードバックを行っています。子ども・若者をともに社会をつくるパートナーと位置づけ、対等な関係で意見交換を行っている点が意義深いといえます。

○こども・若者参画について

他都市の子ども・若者参画の事例では、まちづくりに対する問題意識を持った高校生と地元市議会議員との意見交換や、若者議会を設置して図書館のリノベーションにつなげるなどの取組みが行われています。

こうした体験が徐々に積みあがることによって、子ども・若者に社会参画の意識が芽生えていくのではないでしょうか。実際に子ども・若者の社会参画の実践があった他都市の調査では、「将来、社会のために役立つことをしたい」と答えた割合が非常に高いという結果が出ています。

○意思形成支援について

これまでお伝えしてきたような子ども・若者の意見反映のためには、彼らが本音で意見を言えるような社会を創ることが大切です。子どもたちは大人の顔色を伺いながら意見を言うこともあるのではないでしょうか。本音の声を聴かないと本当の「意見反映」ではありません。

また、意見を言うことはひとつのスキルでもあるため、ある程度のトレーニングが必要になります。まずは身近な問題から意見を言えるような環境づくりをしていくような意思形成支援がこれからのポイントだと考えています。

2.情報・意見交換「子ども施策等における子ども・若者の意見表明と参加について」

第2部では、土肥さんのお話を受けて、「本当に意見を捉えるとはどういうことか」「子ども・若者たちと対等であるとはどういうことか」などについて、出席者それぞれが自身の実践の場も振り返りながら、意見交換を行いました。

○土肥さんのお話を聞いて子どもだけでなく、若者の意見にも言及されている点が心強かったです。自分の言葉を紡いでいくような意見形成の場づくりにこだわりを持ちたいと思いました。

○大人でも周囲の顔色を見て発言することがあります。大人ができないことを子どもが実現していくのは難しいと思うので、「なぜ意見が言えなくなるのか」という問いが大事だと考えました。○子ども食堂では、集団のルールに対する子どもの「嫌」「やりたい」という声を聴いて、しっかりと話し合うことを大切にしています。そうしていくことが子どもの意見表明につながると考えています。

○本音の声をどう引き出すかはずっと課題にしています。集団のルールに対する子どもの「やりたくない」といった声も、その子の本音として受け止め、理由をしっかり確認していくことが大切だと思っています。前向きな声ばかりでなく、いろんな声をどのようにキャッチするかが子どもの本音の声を受け止めることにつながるのではないでしょうか。私たちの居場所でもそのような環境を創っていきたいです。

○自らの実践の場が大人の理想だけを実現した場所になっていないか、どれだけ子どもたちの意見を反映できているか、あらためて見つめ直してみようと思いました。

○子どもたちが身近にあるほど、自分がその子の限界を勝手に決めてしまっているのではという気づきになりました。

○他都市の事例にあったように、子どもと一緒に議論を重ねることが素敵なまちづくりにつながっていくことを地域から発信していくタイミングになっているのではと思います。

今回、国の動向や全国の実践について理解を深めるとともに、子どもが意見表明・意見形成しやすい場のあり方などについてそれぞれの立場からの情報交換が行えました。

参加者から出た意見を踏まえ、権利の主体である子どもにとっての居場所について、継続的に議論する機会を設けていきます。

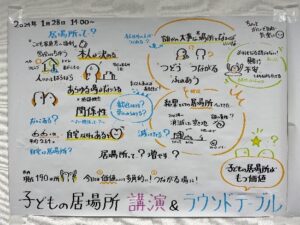

参考:三宅さんによるグラフィック・レコーディング

【市域】子どもの居場所 講演&ラウンドテーブルを開催しました!【1/28開催】

「子どもの居場所がもつ価値」について学ぶとともに、登壇者との具体的な情報交換を通して、子どもの居場所づくりのあり方を深めるシンポジウムを開催し、子どもの居場所づくりに取り組む活動者を中心に、約80人が参加しました。

1.講演「子どもの居場所がもつ価値」

まず、はじめに湯浅誠さん(認定NPO法人こども食堂支援センター・むすびえ 理事長)より、「子どもの居場所がもつ価値」について講演いただきました。「皆さんは居場所がいくつありますか?」など、時折参加者に投げかけながら、子どもの居場所が拡大してきた背景なども交えお話いただきました。

●そもそも居場所とは何か

居場所の定義は本人が決めるものであり、「心がほっとする」「自分を出せる」など様々です。ただ、概ね共通として、誰かにちゃんと見てもらえている、受け止められている、尊重されている、つながっている、といったことをその人自身が感じられるような関係性がある場が「居場所」になり得るといえます。

●なぜ居場所をつくるのか

あえて誰かの居場所をつくろうとする動きが「居場所づくり」だと考えています。その背景は、十数年前の地域にはあった駄菓子屋や空き地等、「結果として誰かの居場所になっていた場所」が減ってきたことを受けて、人々がつながれる場所を増やしたいと思う人が増えてきたことではないでしょうか。

居場所の定義を「本人が決めるもの」と言いましたが、誰かの大事な居場所になったらいいなと思って場づくりをすることはできます。それが居場所づくりであり、子どもの居場所づくりに取り組む活動者の皆さんがやってこられたことなのです。

●子どもの居場所はどんな価値を持つか

「子ども」にとっては大人への信頼感につながる場であること、そして運営者にとっても、「やりがい・生きがい」になっている場合が多いなど、参加者全体に対する価値があります。そして最後に、地域全体に対する価値。居場所を通じて地域の中で関係性が増えれば、子どもも大人も自己肯定感が高まるなど好循環につながっていくことが考えられます。

このように、子どもの居場所がもつ価値を意識し、より多くの人に日々の手ごたえや実感を伝えることが重要です。

2.ラウンドテーブル

後半では登壇者ごとに4つのテーブルに分かれ、それぞれのテーマに応じて参加者と意見交換を行いました。

各テーブルでは、参加者から普段の活動における悩みについて相談があったり、登壇者の活動に関心を寄せた質問があがるなど、短い時間の中ではありましたが活発な意見交換が見られました。

参加者からは全体を通して、

「居場所づくりとは、誰かの居場所になったらいいなと思って場を作る事であるとの説明がしっくりきた」

「すべての子ども達が(そのまわりの大人も関わる私たちも)幸せに向かっていけるように少しでも手助け出来ればいいなと思いました。」

「各団体のホームページを読むだけでは理解できない事もあり、Face to Faceの重要性を改めて感じました」

など多くのご感想をいただき、子どもの居場所づくりについてあらためて考えることができたり、それぞれの関心に合わせたテーマで個別具体的な話ができたりといった学びの多い機会となりました。

参考:三宅さん(特定非営利活動法人山科醍醐こどものひろば/ファシリテーショングラフィッカー)によるグラフィック・レコーディング

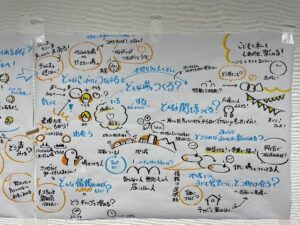

【伏見区】「伏見区子どもの居場所助成金活用セミナー」を開催しました!【1/12開催】

1月12日(金)に伏見区社協では、区内で子ども食堂を運営されている団体を対象に「伏見区子どもの居場所助成金活用セミナー」を開催しました。

日頃皆様からご相談いただく中で圧倒的に多く寄せられるのが、助成金に関するご相談です。その中で「助成金の探し方がわからない」「申請書作成が難しい」といったお声をよくいただくため、みなさまに助成金制度について学んでいただける機会をつくりたいとの思いでこのセミナーを企画しました。

そして今回は特定非営利活動法人きょうとNPOセンターの土坂のり子様に講師としてお越しいただき、アットホームな雰囲気で講義が始まりました。

まずは助成金制度をより柔軟に活用していただくための基本を教わります。

助成金制度の仕組みや種類などについて丁寧に解説がありました。

その後は助成金の探し方について、要綱に赤ペンをつけながら、助成団体が申請団体に何を期待するのか、どのような団体に助成したいのかを紐解きます。

最後に申請書の書き方について、先生からポイントを教えていただきました。今回は時間の関係で実際の作成は割愛となりましたが、どの項目なら自身で作成できそうか、その項目は手助けが必要かを各々で分析しました。

また、アンケートでは以下のようなご意見をいただきました。

・知っているつもりになっていたこともあり、この講座に参加できてよかった。

・資料の作り方がすばらしく、説明も大変分かりやすかったです。

・事前シュミレーションが出来たので、ありがたかったです。

・講義の中では参加者からの質問もあったりと、大変有意義な時間でした♪

・具体的な質問をできて良かった。

・分かりやすくて良かった。私でも申請書、書けるかなと思えました。

今回の講義を経て、どんどん助成金申請にチャレンジしてもらえたらと思います。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

【中京区】「いばしょクリスマス会」&報告会を開催しました!【12/17•1/30開催】

12月17日に中京区内の子どもの居場所団体、地域関係者とともに「いばしょクリスマス会」を開催しました🌲

中京区では、7月に子どもの居場所の交流会を行っており、その際にReflameの朝倉さん、京都・子どものミライ作りポレポレの宅間さんから「子どもの居場所をもっといろんな人に知ってもらいたい」「区社協と一緒になにかできないか」という声をいただいていました。そこで、困っていても困っていない顔をして来ることができる場をつくること、子どもの居場所を知ってもらうことを目的に「いばしょクリスマス会」を企画し実施しました。 今回の「いばしょクリスマス会」は「みんなで一緒に作ること」を大事にして、計5回の実行委員会、1回の出展者会議を行い、準備を行いました。当日の飾りつけから片付けまで、団体の皆さんとアイデアを出し合い、同じ空気感と達成感を味わうことができました⛄

今回の「いばしょクリスマス会」は「みんなで一緒に作ること」を大事にして、計5回の実行委員会、1回の出展者会議を行い、準備を行いました。当日の飾りつけから片付けまで、団体の皆さんとアイデアを出し合い、同じ空気感と達成感を味わうことができました⛄ 協力の方法は、当日の参加だけでなく多くの団体が「いろんな形で参加できること」を大事にしました。当日参加ができない団体には「いばしょの紹介ボード」を作成し、掲示しました。

協力の方法は、当日の参加だけでなく多くの団体が「いろんな形で参加できること」を大事にしました。当日参加ができない団体には「いばしょの紹介ボード」を作成し、掲示しました。

すまいる食堂からは「当日は参加できないけど何か関わらせてもらいたい」と声をいただき、クリスマスツリーの飾りつけを作成していただきました。

子どもの居場所団体以外でも、京都三条会商店街振興組合様から物資の提供をいただき「どうぞ会」を開催したり、学区社協や大学生にもボランティアとして来ていただきました。

また、広報面では学区社会福祉協議会、私立保育園長会や小学校長会中京支部、民生児童委員協議会でも広報を行っていただき、12月には中京の街じゅうに赤い「いばしょクリスマス会」のポスターが溢れていました。

1月30日には、「いばしょクリスマス会」報告会として、参加した団体も参加していない団体もざっくばらんに話し合う会を開催し、子どもの居場所関係者、行政、児童館、保育園、地域関係者など39名の参加がありました。

1月30日には、「いばしょクリスマス会」報告会として、参加した団体も参加していない団体もざっくばらんに話し合う会を開催し、子どもの居場所関係者、行政、児童館、保育園、地域関係者など39名の参加がありました。

「いばしょクリスマス会」に当日参加した団体からは「1つの団体ではできないことが区社協と一緒にだからできた」「区域をあげて啓発していくことが大事で、次年度以降も継続したい」という声があがりました。参加していない団体からは「次年度は何か関わりたい」「うちの団体はこんなことできるで」「中京区でネットワークをつくりたい」などの声が上がり、中京区の子育て支援をみんなでよくしていきたいという思いを共有しました。

また、学区社協の会長からは、「もっと地域も子どもの居場所とつながっていきたい」「次年度やるならもっとこうしよう」といった声が出て、立場や組織の垣根を超えて話合うことができ、役員の皆さんも次年度以降の開催に前向きです。

「いばしょクリスマス会」をきっかけに、様々な強みを持った立場の人が共に考え、つながることができました。

中京区社会福祉協議会 TEL:075-822-1011 FAX:075-822-1829

社会福祉法人 京都市中京区社会福祉協議会 – 京都市中京区社会福祉協議会の公式ホームページです

「つながり、ささえ、ふれあう中京のまち」 (nakagyo-syakyo-kyoto.jp)

Instagram:@nakagyoshakyo

【山科区】「大人カフェ」を開催しました!【2/1オンライン開催】

2/1(木)に、オンラインにて、まちのちゃぶ台ネットワーク山科と山科区社会福祉協議会の共催で「大人カフェ」を開催しました。山科区周辺で現在子ども食堂をされている人、これから活動を始めてみたい人、子ども食堂に関心のある人など10人が集まりました。

〈内容〉

◎オープニング・チェックイン

チェックインでは、ひとりひとり自己紹介と今日期待していることを共有しました。「こんな子ども食堂をしています!」「将来的にこども食堂をしてみたいです」「お話が聞けるのが楽しみです」とお声を聞かせていただきました。

◎実践報告:泉ハッピー食堂 代表 李忠奎さん

山科区の子ども食堂「泉ハッピー食堂」より李さんにお越しいただき、これまでの取組についてお話していただきました。

泉ハッピー食堂はKYOTO泉チャーチ教会員と地域のボランティアによるNPO団体が主体となっています。「地域と共に生きる教会」を目指した活動の一つとして、2021年にお弁当販売形式としての子ども食堂がスタートし、現在は食堂形式となっています。

子ども食堂以外の地域での活動にも積極的で、鏡山学区社会福祉協議会と連携するなど「地域と共に」を大切にされておられます。

◎参加者からの質問・感想の共有

実践報告の後、休憩時間にチャットで一言ずつ質問や感想をいただき、ひとつひとつの話題を取り上げました。一部ご紹介します。

*人気メニューはありますか?

→揚げ物が人気です。家ではなかなかできないからだと思います。

*子ども食堂に来る子どもの共通点はありますか?

→低学年や幼稚園の子どもと保護者が親子で来ることが多かったですが、学区社協主催のイベントでの広報の結果、高学年の子どもが友達と一緒に来ることが増えました。

*子ども食堂で食事提供以外にしていることはありますか?

→物品配布をしています。過去に本の読み聞かせをしたことがありますが、人手が足らないので今後は講師を招くなど工夫してもっと楽しい場所にしたいです。

◎チェックアウト

皆様から最後にコメントをいただきました。

*教えてもらうことが多くありました。1年1年が大きな積み重ねですね。勇気をもらいました。や

はりスタッフも楽しい場所であることが大切だと思います。

*メニューづくりや準備など大変さに共感しました。有意義な時間でした。

*悩んでいるのは自分たちだけではないと思いました。

*子ども食堂を立ち上げたいと考えていたけど、まずはボランティアとして参加する方法もあるの

かもと気づきました。泉ハッピー食堂をぜひお手伝いできればと思います。

話しやすい人数で、参加者してくださった方の声をたくさん聴くことができました。

今回の大人カフェが、活動の幅がひろがるアイデアや子ども食堂に目を向けるきっかけになれば嬉しく思います。